백남기 농민의 사망진단서로 논란이 일고 있는 서울대병원에서 다른 환자 사망진단서에도 비슷한 일이 벌어졌다는 의혹이 제기됐다. 교통사고를 당해 7년간 병상에 누워있다 지난 8월 18일 서울대병원에서 패혈증으로 사망한 고 황영순 씨(56)의 사례다. 유족은 황 씨의 사망을 ‘병사’로 구분한 서울대병원에 ‘외인사’로 수정해줄 것을 끊임없이 요구하고 있으나, 서울대병원은 ‘억울하면 소송하라’는 식의 태도로 일관하고 있다. 이에 ‘비즈한국’에서는 세 명의 의학전문가와 함께 황 씨의 의무기록을 검토해봤다.

황 씨는 지난 2009년 6월 전라북도 익산시 성공2길 교차로 앞 노상에서 교통사고를 당했다. 이 사고로 인해 우측 상완골 근위부 골절상을 입게 된 황 씨는 지난 7년 동안 대학병원과 요양병원 네 곳에서 19차례에 걸친 수술 및 재활치료를 받아왔다. 하지만 수술 부위에 삽입된 인공물질이 세균에 감염돼 황 씨의 상태는 패혈증으로 악화됐고, 급기야 지난 7월 22일 서울대병원으로 옮겨왔다.

서울대병원에서는 황 씨의 우측 상완골에 투입된 인공물질을 제거하고 시멘트 항생제를 투입하는 수술이 이뤄졌다. 수술은 성공적으로 마쳤지만, 황 씨의 패혈증은 중증패혈증으로 악화되고 말았다. 이튿날 황 씨의 혈압이 조절되지 않고, 의식까지 잃게 돼 중환자실로 옮겨졌지만, 결국 사망하고 말았다. 서울대병원으로 전원 온 지 28일 만이었다.

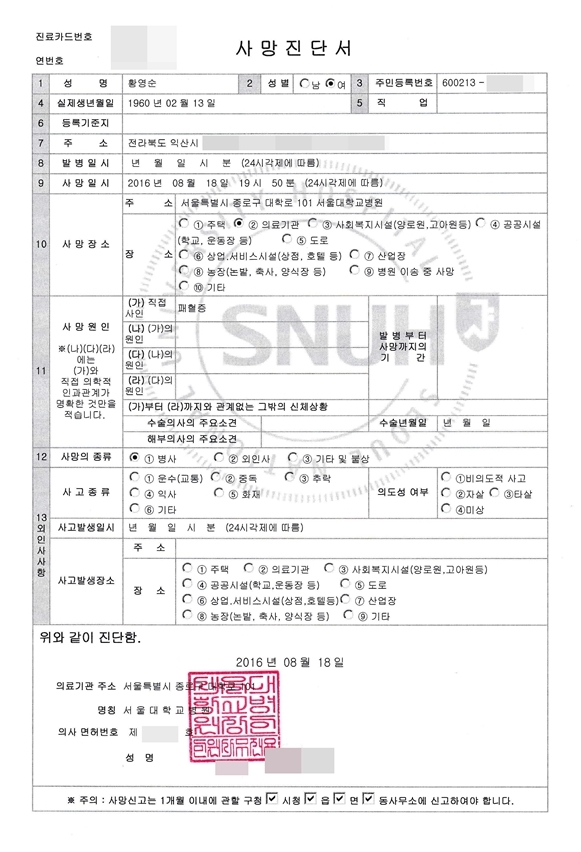

황 씨의 아들인 김 아무개 씨는 황 씨의 장례를 치르기 위해 서울대병원에서 사망진단서를 발부받았다. 황 씨의 사망진단서에는 사망 원인이 직접 사인인 ‘패혈증’이라고만 표기돼 있었으며, 사망 종류도 ‘외인사’가 아닌 ‘병사’로 분류돼 있었다.

대한의사협회와 통계청이 작성한 ‘사망진단서 작성안내 리플릿’에는 외상의 합병증으로 질병이 발생해 사망하였으면 사망의 종류는 ‘외인사’, 질병 외에 다른 외부 요인이 없다고 의학적 판단이 되는 경우만 ‘병사’로 표기하도록 적혀 있다.

서울대병원은 황 씨가 사망하기 직전 실시한 혈액배양검사에서 Klebsiella pneumonia(폐렴간균)이 검출됐고, 이에 따라 패혈증으로 사망했기 때문에 ‘병사’로 간주했다. 반면 유족인 김 씨는 7년간 이어진 투병생활과 병세 약화에 따라 MRSA(메티실린 내성 황색포도상구균, 모든 항생제에 강한 내성을 지닌 악성 세균)와 Klebsiella pneumonia(폐렴간균)에 감염됐고, 이에 따라 패혈증으로 사망했으므로 ‘외인사’가 돼야만 한다는 주장이다.

김 씨는 “병사라면 교통사고 가해자를 처벌할 수 없다고 경찰이 얘기해줬다”며 “7년간 병상에 누워 계신 어머니를 단 한 번도 병문안 오지 않은 가해자를 처벌하기 위해선 ‘외인사’가 돼야만 한다. 죄조차 뉘우치지 않는 가해자를 처벌할 수 없다는 게 말이 되느냐”고 주장했다.

그는 또 “가해자 처벌을 떠나서 ‘병사’로 분류했다는 건 교통사고가 없었더라도 어머니가 돌아가셨다는 건데, 서울대병원이 작성한 사망진단서를 받아들일 수 없다”면서 “의사들이 교통사고 후유증으로 사망한 환자를 ‘외인사’로 분류하면 보험회사의 조사를 받아야 하는데, 그걸 기피해 일부러 ‘병사’로 분류하는 경우가 많다는 얘기를 전해 들었다. 어머니의 사망진단서를 서울대병원이 일부러 조작했을지도 모르는 일”이라고 주장했다.

하지만 서울대병원은 황 씨의 직접 사인이 Klebsiella pneumonia(폐렴간균)에 의한 패혈증으로 ‘병사’를 ‘외인사’로 절대 수정해줄 수 없다는 입장을 고수하고 있다. 김 씨의 사망진단서 수정 요구에 서울대병원 법무팀은 ‘억울하면 소송하라’는 식의 태도로 일관하고 있다.

김 씨는 사망진단서 수정을 요구하는 과정에서 주치의 A 씨(레지던트 2년차)가 잘못을 인정했었다고 ‘비즈한국’에 전했다. 주치의가 담당교수 B 씨에게 ‘병사’를 ‘외인사’로 바꾸고, 사망 원인란에도 ‘우측 어깨 수술 감염’ 및 ‘교통사고’ 등의 문구를 추가해준다는 약속을 받았다는 것이다.

이에 대해 서울대병원은 김 씨가 거짓 주장을 하고 있다는 입장이다. ‘비즈한국’은 양측의 주장이 엇갈리고 있어 주치의에게 직접 연락을 취했으나, 주치의는 인터뷰를 모두 거절했다. 다만 황 씨가 사망한 이후 주치의가 서울대병원에서 다른 병원으로 근무처가 바뀐 것으로 확인됐다. 이에 대해 서울대병원 관계자는 “A 씨를 전출 보낸 것이 아니라 레지던트라서 순환근무를 한 것뿐”이라고 설명했다.

‘비즈한국’은 황 씨의 사망이 ‘병사’인지, ‘외인사’인지를 명확하게 알아보기 위해 개인병원을 운영하는 전문의 C 씨와 서울대학교 법의학 교수 D 씨, 그리고 고려대학교 법의학 교수 E 씨를 만나 황 씨의 의무기록을 함께 검토해봤다. 세 의학전문가들은 모두 다른 해석을 내놓았다.

전문의 C 씨는 “혈액배양검사에서 Klebsiella pneumonia(폐렴간균)이 검출됐고, 이로써 패혈증으로 사망했다고 서울대병원이 주장하고 있는데, 이는 의학 전문 지식이 부족한 사람을 농락하기 위해 잘못된 설명을 한 것”이라며 “설사 다른 신체 부위의 종기나 욕창에서 나온 세균에 의해 사망했더라도, 근본적으로 병원에 입원한 것 자체가 교통사고에 의한 것이기 때문에 ‘외인사’로 분류했어야 한다. ‘외인사’가 아니더라도 ‘기타 및 불상’으로 분류했어도 됐을 텐데 ‘병사’로 분류한 서울대병원의 입장이 이해가 가지 않는다”고 설명했다.

법의학 교수 D 씨는 “부검을 해야만 ‘병사’인지, ‘외인사’인지가 분명해질 텐데, 이미 화장을 했으므로 소송을 거쳐야만 할 것 같다”며 “현재로서는 서울대병원도 유족도 모두 일리 있는 주장을 내세우고 있다. 내가 주치의였다면 황 씨의 사망이 모호하기 때문에 ‘기타 및 불상’으로 분류했을 것”이라고 해석했다.

고려대 법의학 교수 E 씨는 “서울대병원이 사망 원인에 ‘패혈증’이라고만 쓴 걸 보면 사건에 휘말리기 싫어서였던 거 같다. 너무 불친절하게 사망진단서를 작성했다”면서도 “직접 사인인 패혈증의 원인이 Klebsiella pneumonia(폐렴간균) 감염이었으므로 ‘병사’로 보인다. 사망에 이를 만큼 어깨를 다친 게 아니기 때문에 ‘외인사’가 될 수 없다고 생각한다”고 말했다. 그는 또 “백남기 농민은 사망에 이를 수 있는 외상을 입었으므로 ‘외인사’로 볼 수 있으나, 수술이 잘돼 오랜 기간 연명할 수 있었으므로 ‘병사’라 본다”면서 “사망진단서는 의사의 주관적인 판단이 개입될 수밖에 없는 자료임을 참고로 전한다”고 덧붙였다.

세 의학전문가의 의무기록 해석에 대해 서울대병원 관계자는 “의무 기록과 직접 환자를 본 주치의 및 담당교수의 견해가 다소 차이가 있을 수 있다”며 “사망진단서 수정은 어렵지 않다. 다만 ‘병사’가 분명하기 때문에 유족의 요구를 받아들일 수 없는 것”이라고 주장했다.

유시혁 기자 evernuri@bizhankook.com

[핫클릭]

·

교통사고 당한 2살 아이가 살 수 없는 의료시스템

·

비싸서 저승 못가겠네…장례식장 임대료 따져보니

·

‘닥터스’ 유혜정은 없다? 국립대병원은 본교·서울대가 다수

<저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지>

![[단독] 윤석민 태영그룹 회장, 일감 몰아주기 논란 '후니드' 지분 전량 매각](/images/common/list01_guide02.png)