[비즈한국] 암흑 물질이라는 개념을 참 싫어하는 사람들이 많은 것 같다. 겉으로 보이는 밝은 별만으로는 우주의 중력을 설명할 수 없었고, 결국 천문학자들은 빛과 아무런 상호작용을 하지 않지만 분명 질량을 품고 있고 중력을 행사하는 무언가 우주에 함께 존재한다고 결론을 내릴 수밖에 없었다.

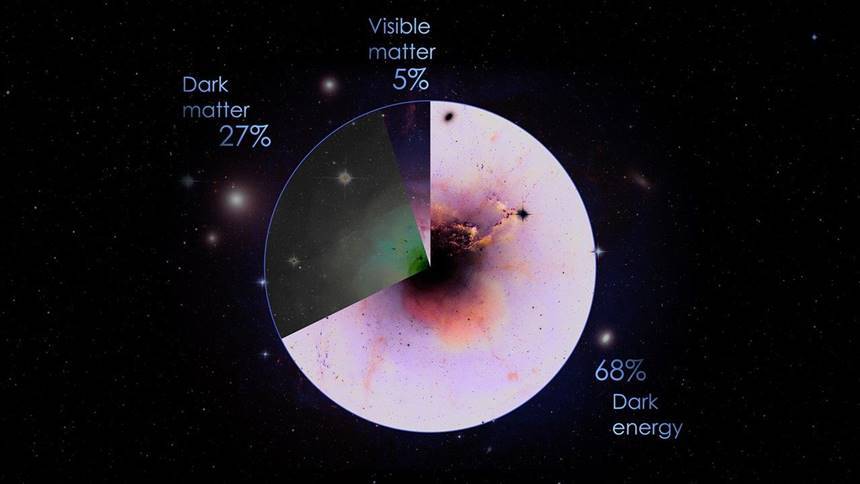

암흑 물질은 우주 전체 질량의 80%를 차지하고 있을 거라 추정한다. 지금의 표준 우주론에 따르면, 암흑 물질 없이는 우주에 그 무엇도 만들 수 없다. 암흑 물질이 없다면 은하의 중력은 압도적으로 약해지고, 은하계를 빠르게 맴도는 별들은 진작 은하의 중력을 벗어나 바깥 우주 공간으로 흩어졌어야 한다. 은하와 은하단, 그리고 우리 우주가 지금껏 파괴되지 않고 안정된 구조를 유지할 수 있는 것도, 그리고 수십억 년에 걸쳐 물질이 모여 지금의 거대한 우주 거대구조가 만들어진 것도 모두 암흑 물질이 제 역할을 해주었기 때문이다.

그럼에도 많은 사람들이 암흑 물질이라는 개념을 반기지 않는 것은 암흑 물질이 대체 무엇인지, 무엇으로 이루어진 존재인지 아직 아무것도 알아내지 못했다는 우리의 안타까운 현실에서 비롯됐을 것이다. 심지어 암흑 물질이란 것 자체가 우주에 존재하지 않고, 천문학자들이 암흑 물질의 간접적인 증거라고 여긴 모든 것이 우리의 착각일 뿐일 거라고 주장하는 사람들도 적지 않다. 천문학자로서 그런 맹목적인 비난을 받아들이기는 어렵다. 암흑 물질의 존재는 지난 반세기 가까운 긴 세월에 걸쳐 차곡차곡 쌓인, 여러 독립된 관측 데이터가 일제히 가리키는 단 하나의 가장 합리적인 결론이기 때문이다.

천문학자들이 이야기하는 것처럼 암흑 물질이 정말 우주에 존재하고, 우주에 그렇게나 많은 부분을 차지하고 있다면 왜 제대로 포착한 적이 없을까? 어쩌면 이미 우리도 모르게 암흑 물질의 가장 확실한 증거를 포착했을지 모른다. 최근 아주 흥미로운 분석이 발표되었다. 이 연구에 따르면 우리가 이미 15년 전에, 딱 우리가 기대했던 모습 그대로 존재하는 암흑 물질의 증거를 포착했다. 단지 우리 스스로 자신이 없어서, 지나치게 신중한 나머지 그 증거를 제대로 받아들이지 못했다는 것이다. 과연 우리가 15년 전 포착한 그 증거는 대체 무엇일까?

잠시 타임머신을 타고 15년 전으로 거슬러 가보자. 2008년 6월, 페르미 감마선 우주 망원경이 궤도에 올랐다. 이 우주 망원경에 탑재된 광시야 망원경 LAT(Large Area Telescope)는 수년간 꾸준하게 우주 전역에서 감마선 빛을 감지했다. 감마선은 흔히 히어로 영화에서 주인공에게 실수로 비춘 바람에 돌연변이를 일으키는 것으로 많이 등장한다. 감마선이 X선보다도 파장이 매우 짧고 에너지가 매우 강한 빛이어서 그렇다. 감마선은 핵폭탄이 터질 때 새어나온다.

우주에서 벌어지는 가장 극단적이고 난폭한 순간에 감마선이 나온다. 예를 들어 수명이 다 끝난 무거운 별이 초신성으로 폭발하는 순간 감마선이 쏟아져 나온다. 초신성 폭발 순간 매우 빠른 속도로 방출된 잔해가 주변의 성간 물질과 부딪힐 때도 감마선이 포착된다. 또는 이렇게 죽고 남은 중성자별이 매우 빠른 속도로 자전하면서 강력한 자기장을 형성했을 때, 펄사에서도 감지된다. 은하 중심에 살고 있는 초거대 질량 블랙홀이 게걸스럽게 물질을 집어삼키는 현장에서도, 특히 초기 우주에만 존재한 퀘이사와 같은 극단적인 현상에서 매우 강력한 감마선이 포착된다.

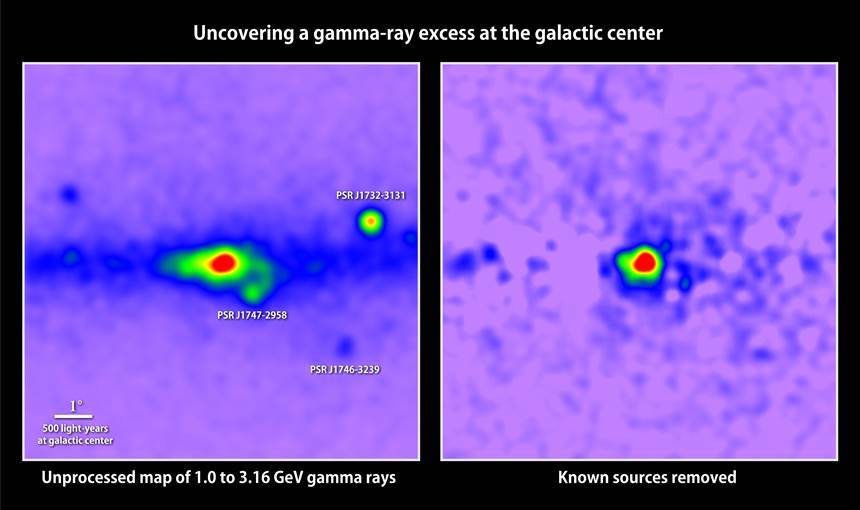

페르미 우주 망원경의 LAT는 단 한 번에 하늘 전체의 약 20%에 달하는 넓은 면적을 훑어볼 수 있다. 덕분에 아주 빠르게, 우주 전역에서 쉬지 않고 벌어지는 여러 극단적인 현상을 순간 포착할 수 있었다. 그런데 2009년 페르미 망원경으로 훝어본 우리 은하 중심부 부근의 감마선 지도가 공개되면서 새로운 논란이 시작되었다.

페르미 망원경은 우리 은하 중심부에서 유독 밝은 감마선 섬광이 집중적으로 새어나오고 있다는 사실을 발견했다. 우리 은하 중심은 별과 가스 물질의 밀도가 매우 높다. 그만큼 진화가 빠른 무거운 별들도 매우 밀도 높게 바글바글 모여 있고, 초신성 폭발과 별의 죽음이 매우 빈번하게 벌어지고 있다. 태양 질량 400만 배에 달하는 초거대 질량 블랙홀도 우리 은하 중심부의 강렬한 감마선을 함께 채우고 있을 것이다. 이미 천문학자들은 우리 은하 중심에 얼마나 높은 밀도로 초신성과 펄사가 존재할지, 또 은하 중심 블랙홀이 얼마나 난폭하게 에너지를 토해내는지를 파악하고 있다.

문제는 이렇게 이미 우리가 잘 알고 있는, 감마선을 만들 만한 현상을 모두 반영하더라도 실제 페르미 망원경이 포착한 강렬한 감마선의 세기를 모두 채울 수 없다는 점이다. 우리가 파악하고 있는 모든 감마선의 근원을 반영한 계산 결과와 비교했을 때, 우리 은하는 그 두 배 가까운 수준의 아주 강렬한 감마선을 방출하고 있다. 분명 우리 은하 중심에 우리가 미처 알지 못한, 감마선을 쏟아내는 다른 무언가가 숨어 있다는 것을 암시한다. 페르미 망원경 관측을 통해 밝혀진 우리 은하 중심의 미스터리를 은하 중심의 GeV 감마선 초과(GeV Excess)라고 부른다. 그리고 대체 무엇 때문에 우리 은하 중심에서 예상보다 더 강한 감마선이 새어나오고 있는지 아직도 파악하지 못했다.

그런데 은하 중심의 감마선 초과가 알려지면서, 일부 천문학자들 사이에서 흥미로운 가설이 제기되기 시작했다. 이것이 바로 암흑 물질 때문이라는 것이다. 암흑 물질은 기본적으로 빛과 그 어떤 방식으로도 상호작용하지 않는다. 단순히 빛나지 않을 뿐 아니라 빛을 흡수하지도 않는다. 그래서 일반적인 이미지 관측, 스펙트럼 관측으로는 그 어떤 흔적도 찾을 수 없다.

그런데 이런 가정을 해볼 수 있다. 어쨌든 암흑 물질도 미지의 기본 입자로 구성된 물질이라면, 이들도 전자와 양전자처럼 서로 대응되는 반대 입자가 존재할 것이다. 입자와 반입자는 서로 부딪치면서 둘의 질량 전체가 고스란히 에너지로 전환되는데, 이때 아주 막대한 에너지를 방출한다. 원자핵의 질량에서 극히 일부가 에너지로 전환되는 핵융합만으로도 태양 같은 거대한 별이 수십억 년간 빛나고 있다는 것을 생각해보라. 그렇다면 입자의 질량 극히 일부도 아니고, 입자 두 개의 질량 전체가 통째로 에너지로 전환되는 쌍소멸이라면 얼마나 막대한 에너지가 방출되겠는가! 마찬가지로 암흑 물질을 이루는 기본 입자들도 서로 대응되는 반입자 암흑 물질과 충돌하면서 쌍소멸을 경험한다면, 순식간에 막대한 에너지를 방출할 수 있다.

여기서 헷갈려서는 안 되는 점이 있는데, 암흑 물질은 별도로 존재하던 다른 빛과는 상호작용하지 않지만, 암흑 물질끼리 서로 부딪치면서 사라지는 쌍소멸 과정에서는 막대한 에너지를 방출할 수 있고 그 에너지가 GeV 수준의 강한 감마선으로 포착될 수 있다는 뜻이다.

실제로 고전적인 암흑 물질 모델에 따른 은하 중심 밀도 분포를 생각해보면, 굉장히 일리가 있는 추측이다. 암흑 물질은 온도나 열, 압력의 방해를 받지 않는다. 오직 중력에만 이끌려 모인다. 천문학에서는 이러한 암흑 물질을 차가운 암흑 물질이라고 부르는데, 현재까지 우리 우주를 가장 잘 설명하는 모델이다. 이 모델에 따르면 중력에 의해 암흑 물질이 모이고 은하 헤일로가 완성되면서, 특히 은하 중심으로 갈수록 매우 가파르게 밀도가 높아지게 된다. 이러한 밀도 분포를 나바로-프랭크-화이트(NFW) 프로파일이라고 부른다. 우리 은하도 이러한 과정으로 빚어졌을 것이다. 따라서 우리 은하 중심에는 눈에 보이지는 않지만 아주 높은 밀도로 암흑 물질 입자들이 바글바글 모여 있을 거라 생각할 수 있다.

밀도가 높아질수록 암흑 물질끼리 서로 부딪치는 확률도 높아진다. 그만큼 암흑 물질의 입자와 반입자가 서로 부딪치며 사라지는 쌍소멸도 매우 빈번하게 벌어질 것이다. 결국 우리 은하 중심에서 초과된 감마선의 근원은 높은 밀도로 모여 있는 암흑 물질끼리의 쌍소멸 때문이었을 가능성이 있다. 흥미롭게도 페르미 망원경이 포착했던 당시의 감마선 초과 분포를 보면, 은하 정중앙을 중심으로 양쪽으로 매우 대칭적으로 분포한다. 이것은 은하 중심에 동그랗게 높은 밀도로 암흑 물질 덩어리가 잔뜩 모여 있을 것이라는 예측과 잘 부합한다. 그렇다면 암흑 물질이 존재는 명백하게 밝혀진 것일까? 꼭 그렇지는 않다.

페르미 망원경이 우리 은하 중심부를 훑어보기 전인 2007년에도, 또 다른 천문학자들이 감마선 초과를 찾는 방식만으로는 암흑 물질의 ‘빼박’ 증거를 찾을 수 없을 거라는 부정적인 분석을 내놓았다. 그들은 우리 은하 중심에 초신성과 블랙홀뿐 아니라, 매우 짧은 주기로 자전하는 펄사, 일명 밀리초 펄사 역시 추가적인 감마선을 채울 수 있다는 문제를 제기했다.

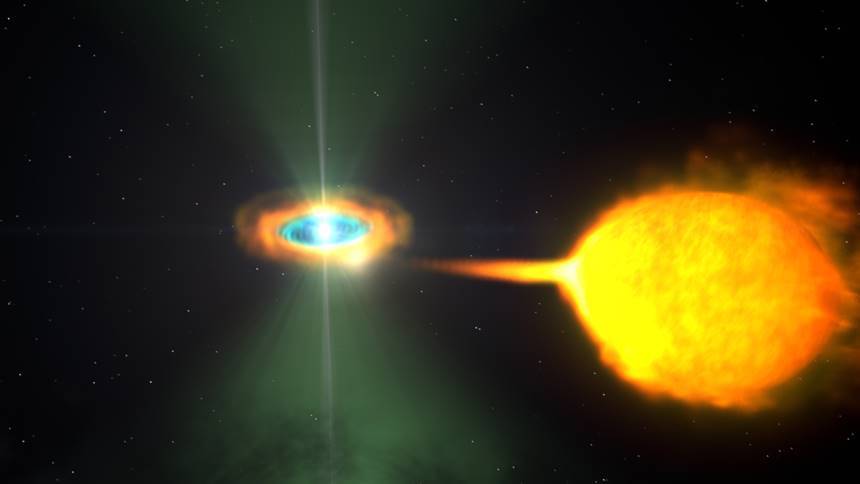

원래 자전하고 있던 별이 붕괴하면서 부피가 급속도로 작아지면, 각운동량을 보존하기 위해 매우 빠른 속도로 자전하는 펄사가 만들어진다. 특히 은하 중심처럼 별의 밀도가 매우 높고 빽빽한 지역에서는 별 하나가 아니라, 둘이 짝을 이루는 쌍성이 빈번하게 만들어진다. 쌍성을 이루는 별 중 하나가 먼저 펄사가 되고 나면 곁의 동반성에서 물질을 빼앗아 먹는다. 그러면서 펄사는 자전 속도가 더 빨라지기 시작하고, 밀리초 펄사가 될 수 있다.

이렇게 만들어진 밀리초 펄사는 수십억 년 동안 죽지 않고 살아남을 수 있는데, 지난 세월 동안 우리 은하 중심에서 이런 일이 비일비재하게 벌어졌다면 지금쯤 매우 높은 밀도로 수많은 밀리초 펄사들이 바글바글 우리 은하 중심에 모여 있을 가능성이 있다. 그리고 이들은 매우 강력한 전파뿐 아니라 감마선을 함께 방출한다.

2007년 논문에서 천문학자들은 밀리초 펄사에서 새어나온 감마선을 암흑 물질의 흔적이라고 혼동할 가능성이 매우 높다는 문제를 제기했고, 감마선 초과를 근거로 은하 중심 암흑 물질의 흔적을 찾겠다는 시도 자체가 무의미하다고 비판했다. 밀리초 펄사라면 함께 관측되었어야 할 강렬한 전파가 함께 관측되지 않은 이유에 대해서 설명이 가능하다. 은하 중심에 너무 높은 밀도로 가스 구름이 채워져 있고, 이로 인해 전파가 사방으로 산란되면서 관측이 어려울 수 있기 때문이다.

결국 우리 은하 중심의 감마선 초과는 암흑 물질 때문일 수도, 밀리초 펄사 때문일 수도 있는 두 가지 설명 모두 그럴싸한 상황이 되어버렸다. 이러한 논란이 이어지면서 페르미 망원경으로 포착한 너무나 대칭적인 감마선 초과 현상은 아직도 그 정확한 근원이 무엇인지 확실한 결론이 나지 않았다.

그런데 최근 감마선 초과가 암흑 물질을 입증할 것이라 기대하는 천문학자들에게 매우 희망적인 분석 결과가 발표되었다. 이번엔 감마선이 아닌 적외선 관측에서 그 실마리가 나왔다. 감마선으로 봤을 때는 예상보다 두 배 가까이 밝게 보였던 우리 은하 중심부가 적외선으로 보면 이번에는 훨씬 어둡게 보인다. 분명 은하 중심부, 중심 분자 구역(CMZ, Central Molecular Zone)에서 많은 별이 폭발하면서 다양한 빛을 내보낼 것이고, 그렇게 달궈진 먼지 구름이 강한 적외선을 내뿜고 있을 것이다. 그런데도 실제 관측을 해보면 우리 은하 정중앙은 굉장히 적외선이 약하게 감지된다. 감마선의 과잉, 감마선의 초과 때문에 문제를 일으켰던 우리 은하 중심부가 이번에는 적외선의 부족, 실종이라는 새로운 문제를 보여준다.

보통 우주 공간, 성간 물질에 존재하는 수소 분자는 두 개의 동일한 수소가 결합한 H₂의 형태로 존재한다. 이 구조는 대칭적이기 때문에 분자 안에서 진동이나 회전을 통해 전기 쌍극자 모멘트가 쉽게 바뀌지 않는다. 그런데 분자가 긴 파장의 적외선을 흡수하기 위해서는 분자 내 진동 또는 회전 운동을 통해 쌍극자 모멘트가 휙휙 바뀔 수 있어야 한다. 수소 분자뿐 아니라 질소 분자, 산소 분자 (N₂, O₂)와 같은 대칭적인 이원자 분자는 이런 전기 쌍극자 모멘트의 변화가 미미하다. 그래서 일반적으로 이들만으로는 유의미한 적외선 흡수를 만들어낼 수 없다. 반면 세 개 이상의 원자가 모여서 이루어진 다원자 분자, 예를 들어 이산화탄소나 물과 같은 분자들은 대칭적이지 않다. 비대칭한 진동과 회전 운동이 가능하기 때문에 훨씬 효율적으로 적외선을 흡수할 수 있다.

우리 은하 중심에서 확인되는 사라진 적외선 문제를 설명하기 위해서는 결국 은하 중심에 수소 두 개가 아닌 세 개가 모여서 이루어진 삼수소 양이온(H₃⁺) 형태의 분자가 존재해야 한다. 이는 수소 원자 세 개가 결합하고 전자 하나가 빠진 형태로, 비대칭한 구조여서 분자 내 진동과 회전이 가능하다. 덕분에 전기 쌍극자 모멘트가 쉽게 변할 수 있고, 아주 효율적인 적외선 흡수제의 역할을 할 수 있다. 실제로 이 성분은 목성 대기에서 아주 강력하게 적외선을 흡수하는 주요 분자다. 우리 은하 중심의 사라진 적외선을 모두 설명하기 위해서는 놀랍게도, 우리 은하 중심에 예상보다 거의 100배나 더 많은 H₃⁺가 있어야 한다는 결론이 나온다. 연구진은 바로 여기에 암흑 물질의 새로운 증거가 숨어 있다고 주장한다.

이번 연구는 우리 은하 중심에 바글바글 모여 있는 암흑 물질 입자들이 당초 기대했던 것에 비해서는 조금 더 가벼운, 수 MeV 정도의 질량을 가진 중간 질량 암흑 물질 입자일 것이라 가정했다. 이 정도 규모의 암흑 물질 입자-반입자가 서로 부딪치고 쌍소멸과 붕괴를 하면서 전자와 양전자가 튀어나온다. 이렇게 추가적으로 생성된 전자와 양전자는 평범한 수소를 이온화시키면서 수소 세 개가 붙어서 만들어진 H₃⁺를 만들어낼 수 있다.

정리하자면, 우리 은하 중심에 밀집된 암흑 물질이 서로 부딪치면서 새로운 전자, 양전자를 만들어내고 이들이 다시 성간 물질 속의 평범한 수소를 이온화하면서 결국 수소 세 개가 모인 비대칭한 분자를 만든다는 것이다.

이러한 전자-양전자의 쌍소멸은 딱 511keV 수준의 에너지를 갖는 감마선을 함께 방출한다. 이 사실은 페르미 우주 망원경이 올라가기 한참 전인 1970년대부터 해결되지 않은 중요한 현상을 설명할 수 있다. 오래전부터 천문학자들은 유독 우리 은하 중심부의 아주 좁은 영역에서 511keV의 에너지를 갖는 감마선이 집중적으로 포착된다는 문제를 발견했다. 이번 논문이 제시한 가설을 받아들인다면, 이 미스터리가 자연스럽게 설명된다. 암흑 물질의 존재를 입증하는 퍼즐 조각이 완벽하게 들어맞으면서 모든 문제가 한 번에 해결된 것만 같은 설레는 기분이 든다.

이번에 제기된 주장이 사실이라면, 우리는 이미 오래전부터 암흑 물질이 보여주는 흔적을 뻔히 보면서도 그것이 암흑 물질 때문이라는 사실을 눈치 채지 못한 것이다. 심지어 암흑 물질은 우주에서 가장 강렬한 감마선이라는 고에너지 빛으로 자신의 존재를 실컷 뽐내고 있었는데도 말이다. 빛과 아무런 상호작용을 하지 않아서 사진도 찍을 수 없고, 검출기로도 포착할 수 없는 정말 유령 같은 존재가 오히려 가장 고에너지 빛으로 자신의 흔적을 보여줬을지 모른다는 가능성은 매우 아이러니하게 느껴진다.

15년 전 페르미 망원경을 통해 감마선 초과 현상이 처음 발견되었을 때, 우리는 너무 지나치게 겸손하고 철저했던 게 아닐까. 스스로 아직은 암흑 물질의 확실한 증거를 포착하기에는 이르다고 섣부르게 단념하고, 애써 밀리초 펄사와 같은 다른 대안을 꾸역꾸역 찾아내며 눈앞에 뻔히 보이는 진실을 빙 둘러 스스로 외면했던 건지도 모른다.

참고

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.101001

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269311001742

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 수십억 년 전 지구와 비슷한 행성을 발견했다?

·

[사이언스] 우주의 팽창 속도가 느려지고 있다?

·

[사이언스] 블랙홀은 검지도, 지루하지도 않다

·

[사이언스] 우리가 숨 쉬듯 은하도 호흡한다

·

[사이언스] '오르트 구름'은 소용돌이 치고 있다

![[단독] LH 직원들 '땅투기 사태' 이후에도 잇따라 지침 위반](/images/common/list01_guide02.png)

![[주간 코인플릭스] 26년 4주차 암호화폐 상승률 1위 엑시인피니티](/images/common/side01.png)