[비즈한국] 밀코메다 은하를 아는가? 우리 은하를 뜻하는 밀키웨이와 이웃한 안드로메다, 두 은하의 이름을 합친 이름이다. 오랫동안 천문학자들은 먼 미래에 우리 은하와 안드로메다은하가 합체할 것이라 생각했다. 지금은 두 은하가 서로 250만 광년 거리를 두고 떨어진 채, 각자의 아름다운 나선팔과 별, 가스로 이루어진 원반을 거느리고 있지만, 두 은하가 충돌하면서 별의 궤도가 마구잡이로 뒤섞이고 결국 별들이 펑퍼짐하고 둥글게 퍼진 거대한 타원 은하가 될 것이라 예상했다. 이 충돌 과정은 50억 년에서 70억 년 후에 마무리될 거라 예상했다. 그리고 이렇게 만들어지는 미래의 거대한 은하를 밀코메다 은하라고 불렀다.

오랫동안 밀코메다 은하의 결말은 우주의 정해진 운명처럼 여겨졌다. 마치 50억 년 이후 태양이 적색거성으로 부풀고 결국 행성상 성운이 될 것이라는 운명을 향해 가고 있는 것처럼 말이다. 그런데 최근 이 운명에 의문을 품는 천문학자들이 늘고 있다. 최근 ‘Nature Astronomy’에 실린 논문은 우리 은하와 안드로메다은하가 어쩌면 전혀 다른 운명을 걷게 될지 모른다는 흥미로운 가능성을 보여주었다. 더 정확히 말하자면, 두 은하가 충돌할지 안 할지 전혀 예측할 수 없다고 이야기한다. 밀코메다 은하는 결국 우주의 운명을 오해한 인류의 상상 속 존재였을까? 우리 은하는 결국 지금의 아름다운 나선팔을 유지한 채, 안드로메다와의 위태로운 충돌을 빗겨갈 수 있을까?

안드로메다은하가 우리 은하와 충돌할 것이라는 예측은 2012년 이후로 본격적으로 등장했다. 천문학자들은 안드로메다은하에 살고 있는 별들이 지구의 밤하늘에서 얼마나 빠르게 위치가 달라지는지를 비교했는데, 흥미롭게도 안드로메다은하는 지구의 하늘에서 거의 움직임을 보이지 않았다. 1년 동안 1밀리초 이내에서도 별다른 위치 변화를 보이지 않았다. 이것은 안드로메다은하가 우리 지구에서 봤을 때, 시선 방향에 대해 수직 방향으로는 별다른 속도가 없다는 것을 의미했다.

반면 안드로메다는 굉장히 뚜렷한 도플러 효과를 보인다. 그 중에서도 선명하게 파장이 더 짧은 푸른 쪽으로 치우치는 청색편이를 보인다. 도플러 효과에서 청색편이는 빛을 내는 광원이 우리를 향해 빠르게 다가올 때, 파장이 더 짧은 쪽으로 치우쳐 보이는 것을 말한다. 즉 안드로메다은하가 통째로 우리를 향해 빠른 속도로 다가오고 있다는 뜻이었다. 관측된 청색편이에 따르면 안드로메다은하는 대략 초속 110km의 엄청난 속도로 우리를 향해 돌진하는 것으로 보인다.

안드로메다은하는 접선 방향 속도는 거의 없고 오로지 시선 방향을 따라서 매우 빠른 속도로 우리를 향해 돌진하는 중이다. 우리에게 직진으로 내달려 오고 있다는 의미다. 안드로메다은하까지의 거리와 속도를 감안했을 때, 당시 천문학자들은 앞으로 50억 년 정도 지나면 우리 은하와 안드로메다가 정면충돌할 것이라 예측했다. 두 은하의 격렬한 충돌 병합 과정은 기존의 시뮬레이션을 통해서도 잘 표현된다. 충돌 가능성은 지난 10년 넘는 긴 시간 동안 너무나 당연한 가설로 여겨졌고, 먼 미래에 반드시 벌어지게 될 우주의 운명처럼 여겨졌다.

현재 우리 은하와 안드로메다은하는 함께 국부은하군에서 가장 육중한 첫 번째, 두 번째 은하의 위치를 차지한다. 천문학자들은 앞으로 약 50억 년 뒤에 우선 우리 은하와 안드로메다은하, 두 은하가 충돌한 이후 점차 그 주변을 떠돌던 작은 위성은하들과 또 다른 이웃은하들마저 밀코메다 은하에 유입되고 병합될 거라 생각했다. 그렇게 앞으로 약 1500억 년이 더 지나고 나면 지금의 국부 은하군을 이루고 있는 모든 은하들이 하나의 거대하고 펑퍼짐한 초거대 타원 은하로 병합될 거라 예측했다.

하지만 최근 들어 우리 은하와 안드로메다은하의 운명에 대해 전혀 다른 예측을 내놓는 천문학자들이 늘어나고 있다. 이러한 분석이 공통적으로 이야기하는 핵심적인 비판이 있다. 바로 기존의 예측은 상황을 너무 지나치게 단순화했다는 점이다. 우리 은하에는 소마젤란은하, 대마젤란은하와 같은 결코 무시하기 어려운 꽤 규모 있는 왜소은하들이 맴돌고 있다. 이 두 은하가 오랫동안 우리 은하 중력에 사로잡혀 궤도를 돌면서 그 주변에 남긴, 별과 가스 물질로 이어진 기다란 흐름도 볼 수 있다. 비슷하게 궁수자리 왜소은하도 자신의 궤적을 따라 흔적을 남겼다.

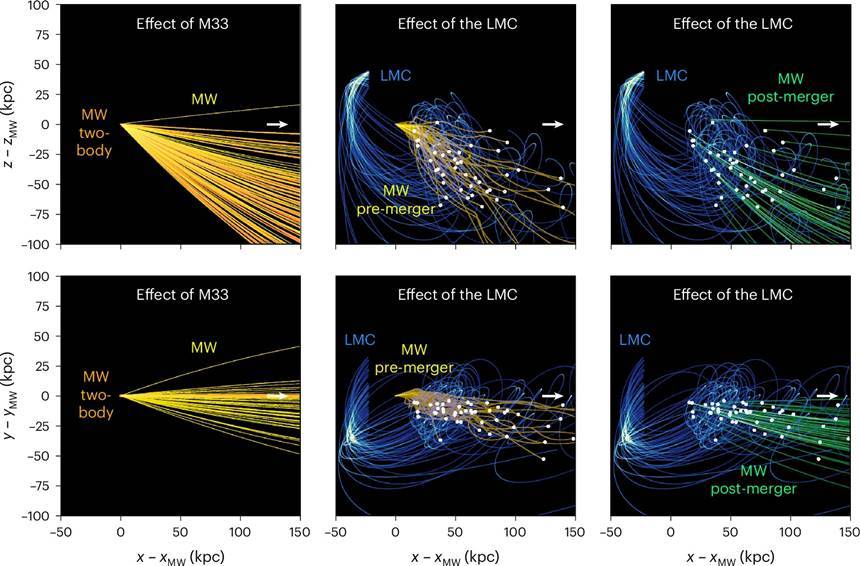

안드로메다은하 곁에도 삼각형자리 은하라고 불리는 M33 은하를 비롯해 다양한 왜소은하들이 발견된다. 왜소은하들은 덩치 큰 은하에 비해서는 100배 이상 훨씬 질량이 가볍다. 그래서 얼핏 생각하면 이들이 가하는 중력적인 효과는 쉽게 무시해도 될 것 같지만 결코 그렇지 않다. 질량이 가벼운 대신 왜소은하들은 중심 은하에 바짝 붙어 있다. 거리가 가까운 만큼 결과적으로 중심 은하에 가하는 중력적 효과는 충분히 강하다. 특히나 수십억 년 이상 긴 세월에 걸친 운명을 예측한다면 이러한 효과도 최종 운명에 큰 영향을 끼칠 수 있다.

이번 분석에서 천문학자들은 가장 최근 허블 우주 망원경, 그리고 가이아 우주 망원경으로 관측한 주변 왜소은하들의 정밀한 움직임 데이터를 반영했다. 이를 바탕으로 우리 은하와 안드로메다은하, 그리고 그 주변 마젤란 은하와 M33 은하까지 주요한 왜소은하들의 효과를 모두 고려해서 앞으로 100억 년 동안 국부은하군이 어떤 운명을 향해 갈지를 시뮬레이션했다. 최대한 현실적인 시뮬레이션을 위해서 결과에 영향을 줄 수 있는 다양한 요소들, 은하의 질량, 궤도 속도, 방향 등 총 22개의 변수를 모두 고려했다. 덕분에 지금까지 우리 은하와 주변 국부은하군 은하들을 대상으로 진행된 가장 정밀한 시뮬레이션이 되었다.

그렇다면 과연 시뮬레이션 결과는 밀코메다 은하의 탄생을 가리켰을까? 전혀 그렇지 않았다. 고려해야 하는 변수가 많다 보니 그만큼 결과의 불확실성도 크게 올랐다. 이번 논문은 다양한 변수를 랜덤하게 설정하는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 총 10만 번의 다양한 결과를 얻었다. 두 은하 사이 거리가 50만 광년 이내로 접근했을 때를 두 은하가 직접 충돌한 것이라고 판단했다. 시뮬레이션 결과, 우리 은하와 안드로메다은하가 결국 50억 년 안에 밀코메다 은하로 반죽되는 익숙한 운명을 보여주는 결과는 겨우 2%뿐이었다! 나머지 98%의 경우는 모두 두 은하가 직접적인 충돌을 피해 빗겨가거나 심지어 서로 멀찍이 떨어져 지나가서 별다른 상호작용을 주고받지 않았다. 결국 두 은하가 거대한 하나의 은하로 병합하더라도 50억 년을 훌쩍 뛰어넘은 더 먼 미래에나 벌어졌다.

50억 년 안에 밀코메다 은하가 만들어지지 않을 거라 예상한 뜻밖의 98%의 결과 중에서, 50%는 아예 두 은하가 멀리서 서로를 스쳐지나가면서 은하 원반의 형태도 별다른 흐트러짐 없이 계속 지금의 형태를 잘 유지할 수 있다는 결과를 보여주었다. 나머지 48%에서는 당장 50억 년 안에는 직접적인 격렬한 충돌로 이어지지는 않지만, 결국 200억에서 300억 년 안에는 천천히 둘 사이 거리가 짧아지고 궤도가 줄어들면서 하나의 은하로 병합할 수는 있다는 결과를 보여주었다. 다만 이를 위해서는 두 은하의 암흑 물질 헤일로가 서로 겹치면서 서로의 궤도 에너지가 줄어들고 점차 궤도가 작아지는 일종의 동역학적인 마찰이 작용해야 한다.

결국 이번 새로운 분석은 기존의 예측과 달리, 밀코메다 은하라는 운명이 결코 당연한 운명이 아닐 수 있다는 것을 보여준다. 아니 애초에 우리 우주에서 벌어지지 않을, 현실을 벗어난 예측일 수도 있다. 밀코메다로 병합한 우주는 10년 전, 우주를 아직 완벽하게 알지 못했던 시절 인류의 상상 속에서나 존재했던 허구의 미래였을 뿐, 실제 우주는 전혀 다른 운명을 향해 가고 있는지도 모른다.

이번 논문의 제목에서 이야기하고 있듯이, 우주의 운명은 불확실성으로 가득 차 있다. 우주의 운명을 내다보기 위해서는 겉으로 쉽게 드러나는 밝고 거대한 존재만 신경 써서는 안 된다. 우주의 운명을 알기 위해서는 보다 더 작고 어두운, 눈에 잘 띄지 않는 존재들까지 골고루 신경 써야 한다. 우리 은하와 안드로메다은하 사이 공허한 국부은하군 공간을 떠도는 작고 흐릿한 왜소은하를 신경 써야 하는 것처럼 말이다. 우주는 이렇게 항상 자신이 얼마나 섬세하게 다뤄야 하는 존재인지를 보여주고 있다.

참고

https://www.nature.com/articles/s41550-025-02563-1

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 태양계 아홉 번째 행성 '플래닛X'는 과연 존재할까

·

[사이언스] 그래도 지구는 돈다…알고 보니 우주가 돈다?

·

[사이언스] '우주의 눈동자' 나선 성운에서 벌어진 이상한 일

·

[사이언스] 제임스 웹이 우주 끝에서 발견한 '작고 붉은 점'의 비밀

·

[사이언스] 화성이 붉은 이유와 생명체의 존재 가능성