[비즈한국] 블랙홀에는 많은 미스터리가 있지만, 천문학자로서 가장 흥미로운 것 중 하나는 블랙홀엔 ‘중간이 없다’는 점이다. 만약 블랙홀이 블랙커피라면 우리가 마주하는 운명은 극단적이다. 너무 양이 부족해서 갈증을 풀지 못하거나, 지나치게 양이 많아서 배가 터지거나 둘 중 하나다. 우주의 블랙홀은 너무 가볍거나 너무 무겁거나 두 가지밖에 없다. 그 중간의 애매한 덩치는 아직도 잘 보이지 않는다.

블랙홀의 세계에서 가벼운 것을 별 질량 블랙홀이라고 한다. 질량이 끽해야 태양 질량의 20~30배 수준밖에 안 된다. 보통 무거운 별이 핵융합을 멈추고 붕괴해서 만들어지는 블랙홀이다. 반대로 블랙홀의 세계에서 무거운 것을 초거대 질량 블랙홀이라고 한다. 태양 질량의 수백만 배, 심지어 수억 배에 달하는 질량을 품고 있는데 보통 은하 중심에 살고 있다. 우주에서 발견되는 블랙홀 대부분은 딱 이 두 가지뿐이다. 그 중간 질량의 블랙홀도 있을 법하지만, 어지간해서는 보이지 않는다.

우주에서 사라진 이 중간 규모의 블랙홀을 중간 질량 블랙홀(IMBH, Intermediate Black hole)이라고 한다. 이들이 대체 어디로 사라진 건지, 아니 애초에 우주 역사에서 이런 중간급 블랙홀이 있기나 한지 천문학의 가장 큰 미스터리로 남아 있다. 작은 블랙홀에서 거대한 블랙홀에 이르는 블랙홀의 성장 과정에서 텅 빈 채로 남은 중요한 미싱 링크다.

그러다보니 중간 질량 블랙홀은 발견만 해도 매우 중요한 성과로 여겨진다. 그런데 최근 천문학자들은 또 다른 새로운 중간 질량 블랙홀을 발견했다. 찬드라 우주 망원경을 통해 4억 5000만 광년 떨어진 타원은하 NGC 6099 외곽에서 X선 빛을 내뿜는 수상한 존재가 발견되었다. 허블 망원경은 그 존재가 별들이 바글바글 모여 있는 성단 안에 있다는 사실을 발견했다. 천문학자들은 이것이 그토록 찾아 헤맨 중간 질량 블랙홀일 거라 추정한다. 대체 왜 중간 질량 블랙홀은 그토록 찾기 어려운 것일까? 이들이 우주에 거의 존재하지 않는다는 사실이 우리에게 어떤 이야기를 남기는 걸까?

블랙홀은 자신이 살고 있는 은하와 놀라운 관계를 보여준다. 은하 중심부의 전체 별 질량과 그 속에 살고 있는 블랙홀의 질량을 비교하면 놀라울 정도로 깔끔하게 비례한다. 블랙홀은 은하 중심부에 비해 딱 1000분의 1 정도 질량을 갖는다. 은하 전체 질량에 비하면 매우 작지만, 거의 모든 은하가 이 비율을 일관되게 따라간다. 은하가 두 배 무거우면 그 안에 살고 있는 블랙홀도 두 배 무겁다. 이것은 블랙홀이 은하 전체의 탄생, 진화와 밀접하게 연관되었음을 암시한다.

은하 중심부 질량과 그 속의 블랙홀 질량이 깔끔하게 비례한다면, 중간 질량 블랙홀이 있을 만한 곳을 찾는 것도 전혀 어렵지 않을 것 같다. 조금씩 더 작고 가벼운 은하, 왜소은하, 그리고 구상성단 정도까지 가다보면 자연스럽게 그 중심에 살고 있는 블랙홀의 질량도 조금 더 가벼운 중간 질량 블랙홀에 다다를 수 있을 것 같다. 실제로 지금까지 천문학자들은 왜소은하, 구상성단에서 중간 질량 블랙홀과 끈질기게 숨바꼭질을 하고 있다. 가끔 몇몇 덩치 큰 구상성단에서 별들의 움직임을 통해 그 중심에서 태양 질량의 수천~수만 배 정도에 달하는 중간 질량 블랙홀의 낌새가 확인되기도 한다.

하지만 중간 질량 블랙홀의 정체를 완벽하게 입증하는 건 매우 까다롭다. 공교롭게도 중간 질량 블랙홀을 재는 저울만 없기 때문이다. 오히려 훨씬 가벼운 별 질량 블랙홀의 경우, LIGO와 같은 중력파 검출기를 통해 질량을 이젠 꽤 정확히 유추할 수 있다. 두 블랙홀이 충돌하면서 퍼뜨린 시공간의 떨림, 중력파를 감지하면 얼마나 무거운 블랙홀끼리 충돌한 것인지를 알 수 있다.

하지만 현존하는 중력파 검출기로는 그보다 조금 더 무거운 중간 질량 블랙홀의 질량을 파악하기는 어렵다. 블랙홀의 질량에 비례해서 중력파의 파장도 늘어나기 때문이다. 이미 LIGO만 해도 한 변의 길이가 4km에 달하는 아주 거대한 검출기다. 그 정도 규모가 되는 덕분에, 별 질량 블랙홀이 남긴 작은 떨림을 겨우 감지할 수 있는 것이다. 그런데 그보다 수천 배 더 무거운 중간 질량 블랙홀을 감지하려면 훨씬 더 크고 민감한 검출기가 필요하다. 사실상 지구보다 더 큰 검출기가 필요한데 그건 현실적으로 불가능하다.

그렇다면 반대로 별 질량 블랙홀이 아닌 초거대 질량 블랙홀에서 터득한 노하우를 활용하는 건 어떨까? 전통적으로 은하 중심 블랙홀의 질량은 그 은하 중심부 별들의 움직임을 통해 유추했다. 별들이 얼마나 빠른 속도로 은하 중심부를 맴돌고 있는지 파악하면, 그 별들을 붙잡아둔 중심 블랙홀의 중력을 파악할 수 있고 곧 블랙홀의 질량을 잴 수 있다.

하지만 중간 질량 블랙홀은 이 방법으로도 파악하기 어렵다. 앞서 말했듯이 더 작은 구상성단 정도는 되어야 중간 질량 블랙홀이 있을 텐데, 성단은 별의 밀도가 너무 높고 또 크기가 너무 작다. 그래서 그 작은 부피 안에 오밀조밀하게 모여 있는 별들의 움직임을 정밀하게 재기 어렵다. 게다가 별들이 너무 가까이 모여 있다 보니, 순수한 블랙홀의 중력 효과뿐 아니라 인접한 별끼리 중력을 주고받는 아주 복잡한 N체 문제가 벌어져 계산을 더욱 복잡하게 만든다.

만약 블랙홀이 주변의 다른 별과 가스 물질을 집어삼키고 있다면 큰 도움이 된다. 블랙홀 자체는 빛을 내지 못하지만, 주변의 다른 별을 잡아먹는 과정에서 그 잔해가 블랙홀 주변을 맴돌며 밝게 빛나는 원반을 형성한다. 뜨겁게 달궈진 강착 원반에서 강한 X선이 방출되는데, X선 빛의 밝기를 통해 그 안에 살고 있는 블랙홀의 위력을 알 수 있다.

하지만 구상성단에 살고 있는 중간 질량 블랙홀에겐 이 방법조차 잘 통하지 않는다. 구상성단은 이미 진화가 거의 끝난 늙은 별들만 모여 있다. 신선한 가스 물질이 거의 남아 있지 않다. 그래서 성단 중심에 블랙홀이 있더라도 블랙홀에게 제공할 먹이가 거의 없다. 구상성단 중심에 중간 질량 블랙홀이 있더라도 그 블랙홀들은 그저 배고픈 상태로 남아 있을 것이다. 별다른 X선 빛을 보이지 않다 보니 X선 관측으로도 중간 질량 블랙홀을 포착하고 그 질량을 추정하는 건 매우 어렵다.

그나마 은하 중심보다는 은하 변두리를 뒤져보는 것이 좋다. 은하 한가운데 중간 질량 블랙홀이 있더라도, 그곳에는 훨씬 더 거대하고 강력한 초거대 질량 블랙홀이 살고 있기 때문이다. 중간 질량 블랙홀이 남길지 모르는 희미한 흔적은 은하 전체 중심의 초거대 질량 블랙홀의 압도적인 모습에 파묻힌다. 그래서 이왕이면 은하 중심보다는 은하 변두리에서 무언가 X선 빛을 강하게 내보내는 천체가 있는지 찾아보는 것이 유리하다.

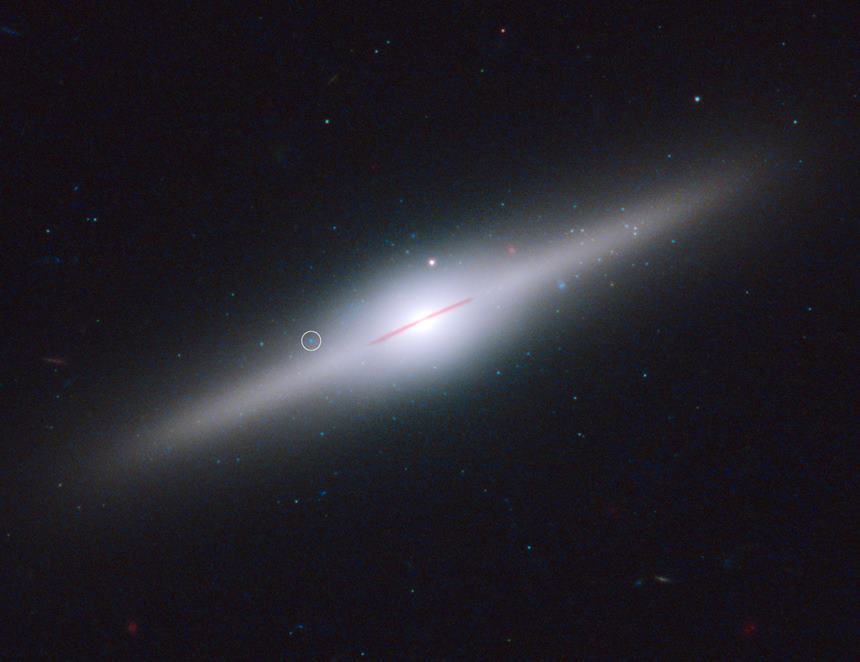

이런 천체를 천문학에서는 유난히 밝게 빛나는 X선 광원이라는 뜻에서 HLX(Hyper-Luminous X-ray source)라고 한다. 대표적으로 지난 2009년 약 2억 9000만 광년 거리에 놓인 은하 ESO 243-49에서 포착된 HLX-1이 있다. 거의 완벽하게 옆으로 얇게 누워 있는 은하 ESO 243-49의 은하 원반에서 살짝 벗어난 곳에서 선명하게 X선을 내보내는 천체가 있다. 천문학자들은 그 천체가 태양 질량의 2만 배 정도로 무거운 중간 질량 블랙홀일 거라 추정한다.

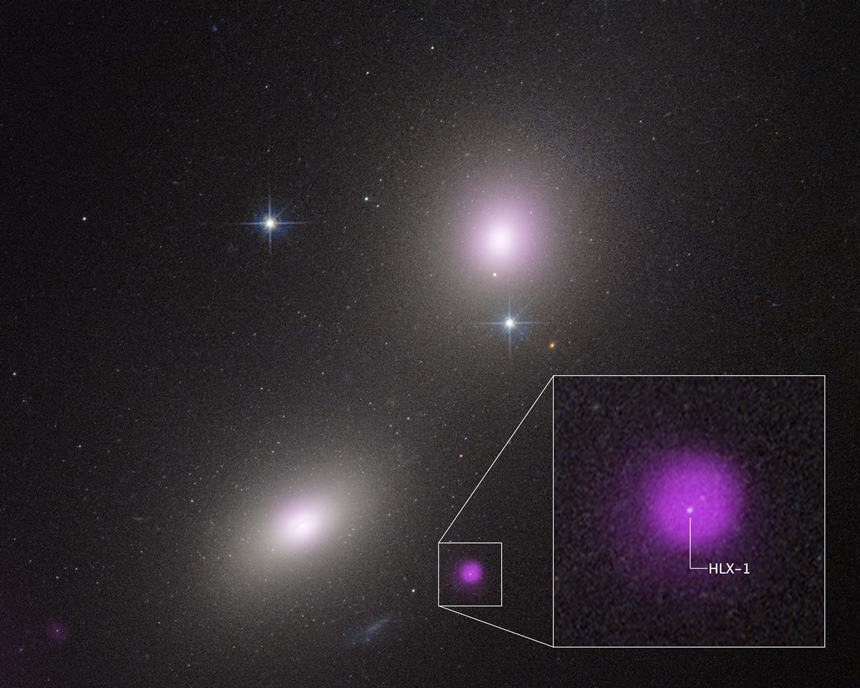

최근 이와 비슷한 발견이 또 이어졌다. 은하 NGC 6099에서 발견된 또 다른 HLX-1이다. 이번에도 은하 중심에서 벗어난 은하 변두리에서 발견했다. 찬드라 X선 우주 망원경으로 2009년에서 2023년까지 관측한 방대한 데이터를 분석해, 계속 같은 자리에서 선명하고 밝은 X선이 새어나오는 것을 확인했다. 특히 이후 진행된 허블 우주 망원경 관측은 이곳이 실제로 별들이 높은 밀도로 모여 있는 구상성단도 자리하고 있다는 것을 확인했다. 중간 질량 블랙홀이 숨어 있을 확률이 매우 높다.

그런데 이상한 점은 관측 기간 동안 X선 밝기가 계속 변했다는 점이다. 2009년 처음 발견된 이후 2012년에 가장 밝아졌고 다시 2023년이 되면서 어두워졌다. 천문학자들은 중간 질량 블랙홀이 곁을 지나가던 별을 집어삼키는 과정에서 벌어진 일로 추정한다. 별이 산산조각나면서 블랙홀에게 잡아먹혔고, 특히 2012년 가장 격렬한 먹방이 펼쳐진 것이다. 이곳에 숨어 있는 중간 질량 블랙홀은 질량이 태양 질량의 1000~1만 배 사이로 추정된다. 딱 우리가 찾고 있는 블랙홀 세계의 미싱 링크 범위에 해당한다.

덩치가 작은 블랙홀들이 모여서 결국 초거대 질량 블랙홀까지 성장한다고 이야기하는 블랙홀의 성장 시나리오를 주장하는 천문학자들은 중간 질량 블랙홀이 그 중간 과정이라고 본다. 우주에서 중간 질량 블랙홀이 잘 발견되지 않는 이유가 바로 그 중간 단계에 머무는 시간이 상대적으로 매우 짧기 때문일 거라 추정한다. 다시 말해서 작은 별 질량 블랙홀이 초거대 질량 블랙홀로 성장하는 속도가 예상보다 훨씬 빠르다는 것이다. 급격하게 성장하다보니, 그 중간 과정에 머무는 모습을 보기 어렵다는 것이다. 이러한 관점에서 중간 질량 블랙홀은 은하의 씨앗이라 볼 수 있는 블랙홀이 어떻게 탄생하고 덩치를 키워나가는지를 이해하기 위해서 반드시 넘어야 할 산이다.

정말 작은 별 질량 블랙홀이 합체해서 중간 질량 블랙홀이 되는지는 아직 알 수는 없다. 하지만 적어도 작은 왜소은하끼리 충돌하는 과정을 보면, 중간 질량 블랙홀이 병합하면서 더 큰 초거대 질량 블랙홀로 성장하는 것은 가능해 보인다. 그렇다면 우리 주변 우주에서 어지간해서 중간 질량 블랙홀이 나타나지 않는 이유는 이미 우리 주변의 가까운 우주에서는 대부분 초거대 질량 블랙홀로 성장이 끝났기 때문일 수 있다. 따라서 더 많은 중간 질량 블랙홀을 찾기 위해서는 아직 성장이 한창 진행 중일 더 먼 과거의 우주를 뒤져야 한다.

물론 거리가 멀어지는 만큼, 중간 질량 블랙홀이 남길 조금 어둡고 미약한 흔적은 더 보기 까다로울 것이다. 이건 딱 제임스 웹으로 겨냥해볼 수 있는 좋은 타깃이 될 것이다. 제임스 웹이 연이어 포착하면서 천문학의 새로운 미스터리로 떠오르고 있는 작고 흐릿한 붉은 점, LRD(Little Red Dot)의 정체가 바로 원시 우주의 중간 질량 블랙홀이었을지도 모른다. 마지막 남은 현대 우주론의 미싱 링크를 채우기 위한 천문학자들의 발굴 작업은 지금도 이어지고 있다.

참고

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adbbee

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 아직 우리 우주엔 '유령'이 필요하다

·

[사이언스] 얇은 원반, 두꺼운 원반, 놀라운 은하

·

[사이언스] 초신성 폭발 앞둔 베텔게우스 옆에 '뭔가' 있다!

·

[사이언스] 우주로 향하는 인류의 내비게이션 '펄사'

·

[사이언스] "성간 천체는 외계인의 우주선" 이 말이 헛소리인 까닭

![[단독] '고의상폐 의혹' 대동전자, 직원 줄었는데 급여 4배 폭증 '수상한 정산'](/images/common/list01_guide02.png)