[비즈한국] 2025년 10월 30일 새벽 6시 20분은 한국 해군사에 영원히 기록될 시간이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘한국의 원자력 추진 잠수함(원잠) 건조’를 공식적으로 허가했기 때문이다. 트럼프 대통령이 밝힌 공급 방식은 미국이 원잠용 핵연료를 제공하고, 건조는 한화오션이 소유한 미국 필리(Philly) 조선소에서 진행하는 형태다.

원잠은 대한민국이 20년 이상 꾸준히 도입을 추진했지만 번번이 좌절됐던 ‘도전과 좌절의 역사’ 그 자체다. 2003년 노무현 정부 시절 자주국방의 일환으로 원잠 건조를 위한 비밀 TF팀을 구성했으나 내부 사정으로 언론에 노출되면서 사업이 무산된 아픈 과거가 있다. 문재인 정부 시절에도 한미 FTA 재협상 등 기회가 있을 때마다 미국과 원잠 획득을 논의했지만 끝내 성사되지 못했다. 이번 원잠 건조 승인은 그야말로 20년간 이어진 노력의 결실이다.

그렇다면 원잠은 ‘무적의 무기’이며 ‘반드시 가져야 하는’ 존재일까. 꼭 그렇지만은 않다. 그동안 원잠 획득을 둘러싼 찬반 논란 속에서 해군 내부의 의견이 모두 일치했던 것도 아니다. 원잠 대신 재래식 잠수함 중심의 전력 건설이나 항공모함 등 수상함 전력 증강을 우선해야 한다는 주장도 꾸준히 제기되어 왔다. 원잠 확보에는 현실적인 어려움이 따르기 때문이다.

원잠은 그 자체로 ‘궁극의 무기’가 아니다. 정확히는 핵탄두를 탑재한 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 갖춘 전략원잠(SSBN)이 궁극의 무기다. 척당 3조 원이 넘는 원잠에 재래식 탄두 SLBM 12발을 탑재한다면, 이 잠수함의 실질적인 공격 능력은 KF-21 전투기 4기로 구성된 1개 편대가 수행하는 1회 공습의 위력과 크게 다르지 않다.

원잠 건조 과정 역시 쉽지 않다. 다행히 대한민국은 소형모듈원자로(SMR) 기술 선진국이며, 선박용 SMR 개발에도 오랜 기간 관심을 가져왔다. 특히 선박해양플랜트연구소(KRISO)가 2028년까지 SMR 추진 선박 테스트베드를 구축할 계획이므로, 핵심 기술 확보는 3년 내에 가능할 전망이다.

문제는 상선용 SMR과 원잠용 원자로는 크기와 특성에서 상당한 차이가 있다는 점이다. 잠수함용 원자로는 제한된 공간에 맞춰야 하므로 고도의 소형화가 필수적이다. 일반적으로 상선용 SMR보다 크기와 무게를 절반 이하로 줄여야 한다.

하지만 이러한 기술적 난제와 필요성에 대한 논란은 원잠 확보가 가져올 막대한 전략적 이득과 대한민국 조선 산업, 해군의 끈질긴 노력을 고려하면 충분히 극복할 수 있는 과제다. 이번 결정은 한·미 양국에 거대한 전략적 이익을 가져다줄 것이기 때문이다.

우선 미국은 호주와의 ‘오커스(AUKUS)’ 사업과 달리 확실한 전략적 이득을 얻는다. 오커스는 미국이 호주에 원잠을 건조해 제공하는 사업이지만, 이는 곧 미국의 원잠 전력을 일부 내주는 결과를 초래해 현재 교착 상태에 빠져 있다. 건조가 지연되자 호주가 미국 버지니아급 원잠의 임대를 요청하면서 미 해군이 운용할 잠수함 수량이 줄어드는 문제가 발생한 것이다.

반면 이번에 승인된 한국의 원잠 계획은 ‘한국 주도, 미국 필리 조선소 건조’ 방식이다. 미 해군 원잠을 건조하는 뉴포트 뉴스 조선소의 생산량에 영향을 주지 않아 미 해군의 전력 증강에 차질을 빚지 않는다. 여기에 한국 정부와 한화오션이 잠수함 건조 능력이 없는 필리 조선소에 투자해 설비를 갖추고 건조를 진행하게 된다. 즉, 이번 승인은 단순히 한국 해군의 전력 증강을 넘어 미국의 원잠 생산 능력을 한국 자본으로 확충하려는 전략적 의도가 담겨 있다고 볼 수 있다.

또한 원잠은 핵무기를 탑재하지 않더라도 전략적 효용성을 극대화할 방법이 있다. 냉전 시대 구소련 해군이 운용했던 ‘순항미사일 원잠(SSGN)’의 운용 개념을 참고하는 것이다.

구소련의 오스카급 SSGN은 ‘미 항모전단 킬러’라는 명확한 목적을 가진 무기였다. 미국은 이를 막기 위해 막대한 예산을 투입해 F-14 전투기, 피닉스 미사일, 이지스 구축함을 만들어야 했다. 오스카급은 항모 타격에 최적화된 P-700 ‘그라니트’ 미사일 24기를 탑재했는데, 2025년 현재까지도 잠수함에서 기습 발사되는 초고속 미사일에 대한 완벽한 대응책은 마땅치 않다.

이를 벤치마킹하여 한국형 원잠은 ‘중국 항모전단 견제’와 ‘중국 핵잠수함 추적’을 핵심 임무로 수행할 수 있다. 평시에는 중국 해군 함대를 추적·감시하다가, 유사 시 즉각 교전에 돌입하는 것이다. 이 능력을 지렛대로 삼아 미국과 협상함으로써 핵무기 없이도 더 강력한 ‘확장억제’를 제공받고, 대한민국의 전략적 억제력을 한층 강화할 수 있다.

물론 원잠 운용을 위해서는 다양한 지원 전력이 필요하지만, 항공모함 전단만큼 막대한 자원과 인력이 들지는 않는다. 원잠은 기본적으로 적진에서 단독 작전을 전제로 하므로 항공모함처럼 수많은 호위 전력과 수십 대의 고가 항공기를 필요로 하지 않는다.

‘한국형 원잠’의 효용을 극대화하기 위해서는 다음과 같은 전략이 필요하다.

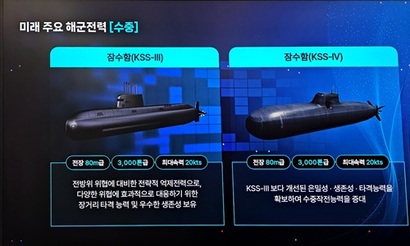

첫째, 현재 계획 중인 ‘장보고-IV’ 사업을 원잠 사업으로 전환하되, 프랑스가 네덜란드에 수출한 ‘오르카’급처럼 설계에 따라 재래식 동력과 원자력 추진을 선택적으로 적용할 수 있는 4500톤급 잠수함으로 개발해야 한다. 이를 통해 한국 해군 수요 충족은 물론 해외 수출을 통한 사업성 확보도 가능해진다.

둘째, 장보고-IV 원잠을 지원할 무인 무기체계와 위성 전력 확충이 시급하다. 적 항모전단 추적 및 공격을 위해 현재 연구 중인 초저궤도(VLEO) 영상레이더 위성군을 40기 이상 확보하고, 군용 저궤도 통신위성 체계를 구축해야 한다. 또한 위성과 정보를 교환하기 위한 잠수함 발사 무인잠수정(UUV)과 표적 획득용 무인항공기(UAV) 확보도 필수적이다.

셋째, 현재 개발 중인 극초음속 미사일 ‘하이코어(Hycore)’의 잠대함 버전 개발을 서둘러야 한다. 현재 장보고-III 잠수함은 ‘해성-V’ 초고속 대함미사일을 탑재하고 있는데, 이보다 더 빠르고 치명적인 극초음속 미사일을 ‘해성-VI’로 조속히 전력화해야 한다. 다행히 하이코어는 지대함 버전에 이어 KF-21 탑재를 위한 공대함 버전이 연구되고 있다. 이 공대함 버전을 잠수함 발사용으로 개량하여, 장보고-III의 탑재량(10발)보다 많은 12~16발 이상을 탑재해야 한다.

이제 시작이다. 조선 강국인 한국은 호주와 달리 빠른 건조가 가능하지만 넘어야 할 기술적 과제가 많다. 무엇보다 잠수함 생산 시설이 없는 미국 필리 조선소에서 건조해야 한다는 점이 가장 큰 장벽이 될 것이다. 하지만 역사적인 기회를 잡은 만큼 정부와 조선 산업, 해군이 힘을 합쳐 원잠을 가장 빠르고 효율적으로 획득할 것으로 믿는다.

김민석 한국국방안보포럼 연구위원

writer@bizhankook.com[핫클릭]

· [밀덕텔링]

[단독] 한화에어로스페이스, 차세대 장갑차 'K-NIFV' 최초 공개

· [밀덕텔링]

[단독] LIG넥스원, ADEX서 '중형무인기 공통 플랫폼' 최초 공개

· [밀덕텔링]

[단독] 한화 투자한 '드론헌터', 록히드마틴 대드론 체계 '낙점'

· [밀덕텔링]

'무인 전력' 강조한 국군의 날, 모형 전시가 주는 실망감

· [밀덕텔링]

'2027년 중국 침공설' 대비하는 대만, TADTE 2025 참관기