[비즈한국] 우리 은하는 거대한 암흑 물질 헤일로로 감싸 있다. 보통 이 헤일로를 상상할 때, 단순히 우리 은하 중심에서 바깥까지 점점 밀도가 옅어지는 하나의 거대하고 둥근 구름의 모습을 떠올린다. 태양계를 감싸는 오르트 구름처럼 말이다. 그리고 거대한 헤일로가 한꺼번에 통째로 빚어졌을 거라 생각하곤 한다. 하지만 그렇지는 않다.

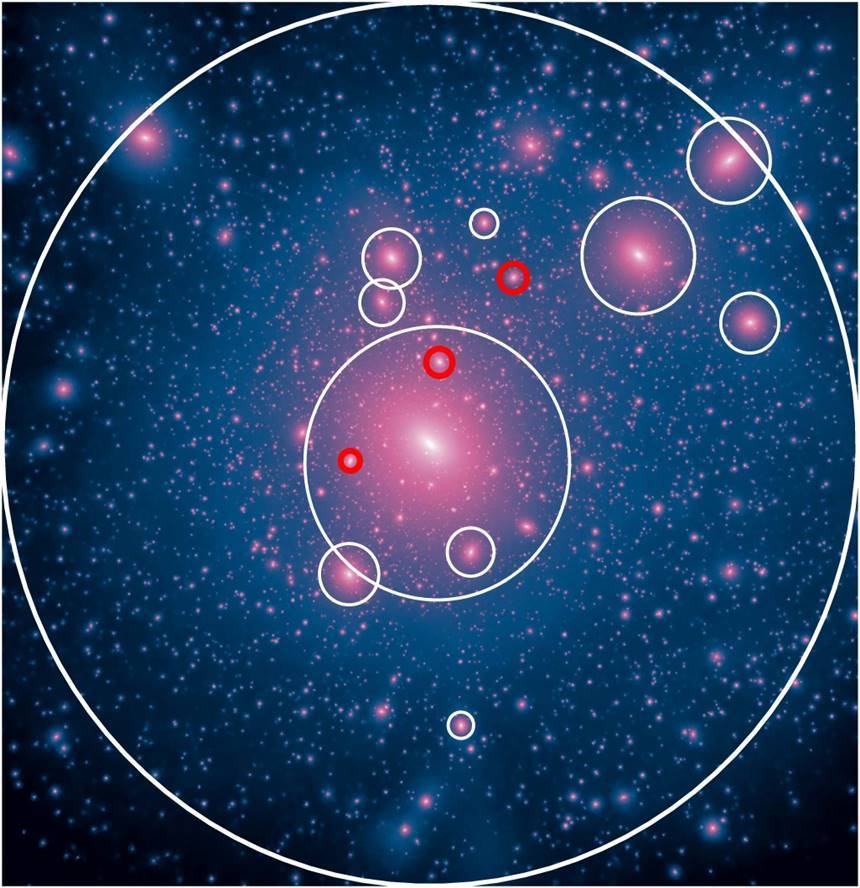

우주의 진화를 재현하는 시뮬레이션은 암흑 물질 헤일로가 빚어지는 과정을 자세하게 보여준다. 한꺼번에 커다란 헤일로가 만들어지는 게 아니다. 원래는 훨씬 작은 꼬마 헤일로들이 있었다. 그것들이 우주 거대 구조가 만들어지는 과정에서 하나둘 모여들고 반죽되면서 지금의 거대한 헤일로를 이룬다. 이런 작은 꼬마 헤일로를 서브-헤일로라고 한다. 하나의 거대한 헤일로에 비해서 훨씬 질량이 작다.

당연히 태양계 주변 우리 은하 공간 안에도 크고 작은 암흑 물질 서브-헤일로의 흔적이 남아 있을 거라 생각했는데, 최근 그 실체로 의심되는 정황이 포착되었다. 우리 태양계에서 그리 멀지 않은 2300광년 거리에서 암흑 물질 덩어리, 서브-헤일로의 징후를 포착했다.

암흑 물질 헤일로는 단순히 하나의 펑퍼짐한 반죽 덩어리가 아니다. 암흑 물질 서브-헤일로는 그 안에 구석구석 뿌려진 작은 초코칩 정도라고 볼 수 있다. 이번 관측은 바로 이 초코칩의 존재를 확인하는 시도였다. 이젠 너무 당연하게 들리는 이야기지만, 암흑 물질은 빛으로는 보지 못한다. 오로지 중력으로만 자신의 존재를 보여준다. 서브-헤일로가 주변 우주 시공간에 중력적인 변화를 일으키면 그것을 감지해서 흔적을 유추해야 한다. 따라서 시공간의 미미한 변화에도 예민하게 반응하는 감지 장치가 필요하다.

대표적으로 펄사가 그 역할을 수행한다. 펄사는 진화를 마치고 붕괴한 중성자별인데, 특히 아주 강한 자기장을 두른 채 빠른 속도로 자전하는 별을 말한다. 별 자체의 자전축과 자기장 축이 살짝 비스듬하게 기울어져있기 때문에, 자기장 축을 따라 뻗어나가는 중성자별의 에너지 빔이 일정한 주기로 깜빡거리는 모습으로 관측된다. 일정한 리듬으로 깜빡이는 우주의 등대다. 그래서 펄사는 우주 시공간의 변화를 미세한 수준까지 감지하는 정확한 우주 시계, 부표 역할을 한다.

특히 이번 분석에서는 펄사가 하나도 아니고, 둘이 함께 짝을 이루고 있는 펄사 쌍성을 활용했다. 혼자 덩그러니 있는 펄사는 주기 변화가 포착되더라도 그것이 별 자체의 변화 때문인지, 아니면 별 주변의 시공간, 외부 요인 때문인지 구분하기 어렵다. 하지만 펄사 쌍성에서 만약 두 펄사 모두 동일한 주기 변화가 보인다면, 그것은 펄사 쌍성 바깥의 외부 요인 때문이라고 확신할 수 있다. 우연히 두 펄사 자체에서 벌어진 별 내부의 변화가 정확히 같은 수준의 주기 변화를 일으킬 가능성은 매우 낮기 때문이다. 이번 분석에서는 27개의 펄사 쌍성을 활용했다.

다만 펄사 자체가 워낙 민감하고 정밀한 우주 시계다 보니, 주변 암흑 물질 서브-헤일로에 의한 효과를 순수하게 걸러내기 위해서는 조금 세밀한 사전 작업이 필요하다. 암흑 물질 서브-헤일로가 아닌 다른 외부 요인에 의한 효과를 최대한 걸러내야 한다. 우선 두 육중한 펄사가 서로 곁에 바짝 붙어 함께 맴돌면서 주변 우주 공간에 퍼뜨리는 중력파의 효과를 고려해야 한다. 물속에서 함께 짝을 이뤄 맴도는 한 쌍의 물고기가 주변에 물살을 퍼뜨리듯, 펄사 쌍성은 중력파를 퍼뜨리며 에너지를 잃고 주기에 변화가 생길 수 있다.

또 펄사 쌍성 묶음이 통째로 우주 공간을 가로질러 움직이면서 벌어지는 효과가 있다. 당연히 다른 평범한 별들과 마찬가지로 쌍성 펄사도 우주 공간을 부유한다. 평범한 고유 운동을 한다. 그런데 일정한 리듬으로 신호를 보내면서 움직이다보니, 마치 도플러 효과처럼 우리가 관측하게 되는 펄사의 주기에 미세한 변화가 생길 수 있다. 이것을 슈클로브스키(Shklovskii) 효과라고 한다. 이러한 효과를 모두 배제하고 나서도 아직 설명되지 않는 또 다른 펄사 주기의 변화가 감지된다면, 그것은 보이지 않는 또 다른 무언가가 주변 시공간에 함께 영향을 주고 있다는 뜻이다.

놀랍게도 특히 한 쌍의 펄사 쌍성에서 뚜렷한 변화를 감지했다. 함께 짝을 이루고 있는 두 펄사, J1640+2224와 J1713+0747이 보이는 펄사 주기의 변화가 매우 비슷하다. 모두 거의 유사한 패턴의 편차를 보인다. 이것은 두 펄사를 아우르는 주변 시공간에서 동일한 외부 요인이 작용한다는 뜻이다. 두 펄사가 동일하게 보이는 편차를 바탕으로 계산한 결과, 태양에서 약 2300광년 거리에 떨어진 곳에 대략 태양 질량의 2400만 배 정도의 질량을 가진 거대한 암흑 물질 서브-헤일로가 있기 때문이라고 추정했다. 이 정도 질량이면 최소한 우리 은하 중심에 있는 궁수자리 A* 블랙홀보다 여섯 배나 더 무겁다!

물론 육중한 질량 덩어리가 있다고 해서 반드시 그곳에 암흑 물질이 있기 때문이라고는 단정할 수 없다. 그저 밝게 빛나는 별들이 유독 높은 밀도로 바글바글 모여 있기 때문일 수도 있기 때문이다. 하지만 실제로 이번에 암흑 물질 서브-헤일로가 있을 거라 추정한 하늘을 뒤져봐도 딱히 밝은 빛은 보이지 않는다.

우리 은하 안팎 별들의 3D 지도를 그린 가이아 우주 망원경의 관측 결과를 보면, 이 영역에 모여 있는 별들만으로는 이번에 추정한 암흑 물질 서브-헤일로의 전체 질량을 전혀 채우지 못한다. 여기엔 아무것도 보이지 않는다. 그런데 분명 아주 무거운 질량 덩어리가 있어야 한다. 별이 아닌 가스 구름까지 고려해봤지만 여전히 부족하다. 이 영역에서 관측된 밝게 빛나는 일반 물질, 바리온의 평균 밀도는 pc^2당 0.084 태양 질량밖에 안 된다. 반면 암흑 물질의 밀도는 pc^2당 10 태양 질량은 된다. 바리온에 비해 암흑 물질의 밀도가 훨씬 높은, 거의 대부분 암흑 물질만으로 채워진 무거운 덩어리가 존재한다는 뜻이다.

거대한 블랙홀이 숨어 있는 게 아닐까 생각해볼 수도 있지만, 그럴 가능성은 매우 낮다. 우리 은하 중심 초거대 질량 블랙홀보다 여섯 배나 더 무거운 블랙홀이 은하 중심에서 완전히 벗어난 생뚱맞은 곳을 떠돌고 있을 거라 보기 어렵기 때문이다. 또 그 정도로 무거운 블랙홀이라면 은하 공간을 누비면서 많은 별과 가스 물질을 집어삼키고 선명한 블랙홀 제트의 흔적을 보였어야 하는데 그런 징후도 전혀 보이지 않는다. 별다른 강한 중력 렌즈도 관측되지 않는 것을 보면, 여기에는 태양 질량의 2400만 배나 되는 질량이 한 점에 모여 있는 블랙홀이 있기 때문이라기보다는, 넓은 영역에 암흑 물질이 높은 밀도로 퍼져 있는 하나의 서브-헤일로가 있다고 보는 게 타당하다.

이번 발견이 맞다면, 우리 은하 공간 안에서, 그것도 태양에서 고작 2300광년밖에 안 떨어진 꽤나 가까운 거리에서 처음으로 암흑 물질 서브-헤일로의 존재를 직접 확인한 게 된다. 초고해상도 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션에서나 볼 수 있었던 암흑 물질의 작은 덩어리, 은하 헤일로를 떠도는 하나의 초코칩 덩어리를 정말로 발견하게 되는 것이다.

이번 발견은 빛을 내지도 않고 눈에 보이지도 않지만, 분명 중력을 행사하며 존재하고 있는 암흑 물질의 존재를 보여주는 또 다른 증거다. 심지어 단순히 우리 은하를 크게 둥글게 감싼 거대 헤일로 수준이 아니라, 그 안에서 세밀하게 우리 은하 공간을 떠도는 더 작은 암흑 물질 조각 구름을 확인한 것이다.

이번에는 딱 한 쌍의 펄사 쌍성에서만 유의미한 편차가 목격되었지만, 앞으로 더 많이 탐색한다면 우리 주변에 얼마나 크고 작은 다양한 암흑 물질 조각 구름이 떠다니고 있는지, 우리 은하를 에워싼 암흑 물질 헤일로의 지도를 훨씬 세세하게 그려나갈 수 있게 될 것이다. 우리는 단순히 펑퍼짐하게 퍼진 두리뭉실한 헤일로가 아닌, 크고 작은 암흑 물질 서브-헤일로가 알알이 맺힌 마치 포도와 같은 모습의 헤일로 지도를 새롭게 그려나가게 될 것이다.

참고

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025arXiv250716932C/abstract

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 세종대학교 자유전공학부 조교수로 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 함께 하고 있다. ‘날마다 우주 한 조각’, ‘별이 빛나는 우주의 과학자들’, ‘갈 수 없지만 알 수 있는’, ‘우주를 보면 떠오르는 이상한 질문들’ 등의 책을 썼으며, ‘진짜 우주를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서’, ‘나는 어쩌다 명왕성을 죽였나’, ‘퀀텀 라이프’, ‘코스미그래픽’ 등을 번역했다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 우주의 샛별 '에렌델'은 아직 드러나지 않았다

·

[사이언스] 아홉 번째 행성이 점점 더 멀어지는 까닭

·

[사이언스] 화성의 생명 흔적 확인, 우리에겐 '인내'가 필요하다

·

[사이언스] 중간 질량 블랙홀을 찾기 어려운 이유

·

[사이언스] 아직 우리 우주엔 '유령'이 필요하다