[비즈한국] 아홉 번째 행성은 태양계 천문학에서 가장 뜨거운 주제 중 하나다. 천문학자들은 해왕성과 명왕성 너머 아주 먼 거리에 해왕성만 한 또 다른 거대한 가스 행성이 숨어 있을 거라 추정한다. 특히 최근 베라 루빈 망원경이 관측을 시작하면서 머지않아 아홉 번째 행성이 포착될 거라 기대하는 천문학자들이 많다.

지금도 밤하늘 사진을 뒤적이면서 아홉 번째 행성을 찾는 이들이 있다. 하지만 아직까지 그 존재는 확인되지 않았다. 그 대신 더 작은 왜소행성들을 새로 발견한다. 2023년 3월에도 새로운 천체가 발견됐다. 우리가 찾던 큼직한 아홉 번째 행성은 아니다. 그렇다고 완전히 연관이 없지는 않다. 이런 작은 돌멩이 하나만 추가로 발견돼도 아홉 번째 행성의 운명이 완전히 달라지기 때문이다.

이번에 발견한 천체에는 ‘암모나이트’라는 별명이 붙었다. 암모나이트로 인해 아홉 번째 행성의 존재 가능성은 다시 한번 크게 의심받고 있다. 설령 있더라도, 원래 기대했던 것보다 더 큰 궤도를 그려야 한다. 아홉 번째 행성은 찾으면 찾을수록 더 먼 어둠 속으로 도망가는 참 얄미운 존재처럼 느껴진다. 아홉 번째 행성은 정말 더 먼 곳에 숨어 있는 걸까? 아니 애초에 있긴 한 걸까? 이번에 발견된 암모나이트가 왜 아홉 번째 행성의 존재 가능성에 큰 위협이 되는 것일까?

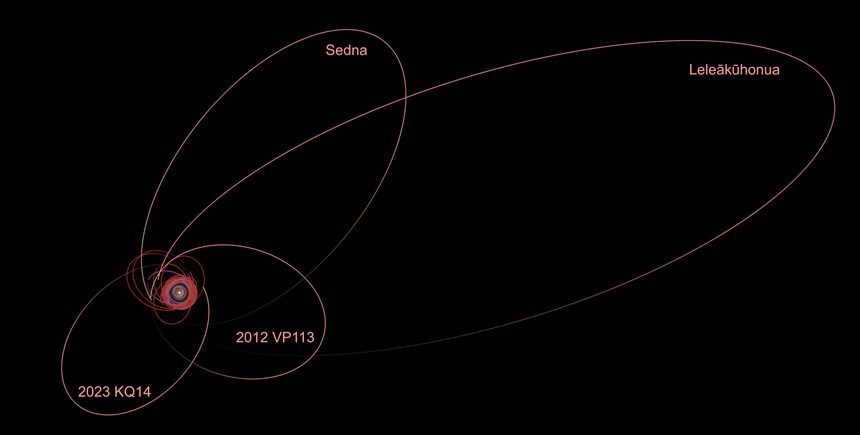

해왕성 궤도를 벗어나면 전혀 다른 천체들의 세상이 펼쳐진다. 이 천체들은 태양에 딱히 가까이 접근하지 않고, 계속 멀리 떨어진 채 크게 찌그러진 타원 궤도를 그린다. 심지어 해왕성 궤도에서도 많이 벗어나서, 궤도를 도는 내내 해왕성의 중력 영향도 거의 받지 않는다. 오히려 자칫하면 태양계 근처를 지나가는 다른 별, 또는 우리 은하 전체 중력의 영향을 더 많이 받는다. 2003년에 처음 발견된 세드나가 이런 종류의 천체를 대표한다. 그래서 이렇게 해왕성 궤도를 훌쩍 벗어나 먼 가장자리를 크게 맴도는 천체들을 세드노이드라고 부른다. 해왕성 궤도를 걸쳐 넘나드는 해왕성 주변 천체(TNO)와는 엄연히 다르다.

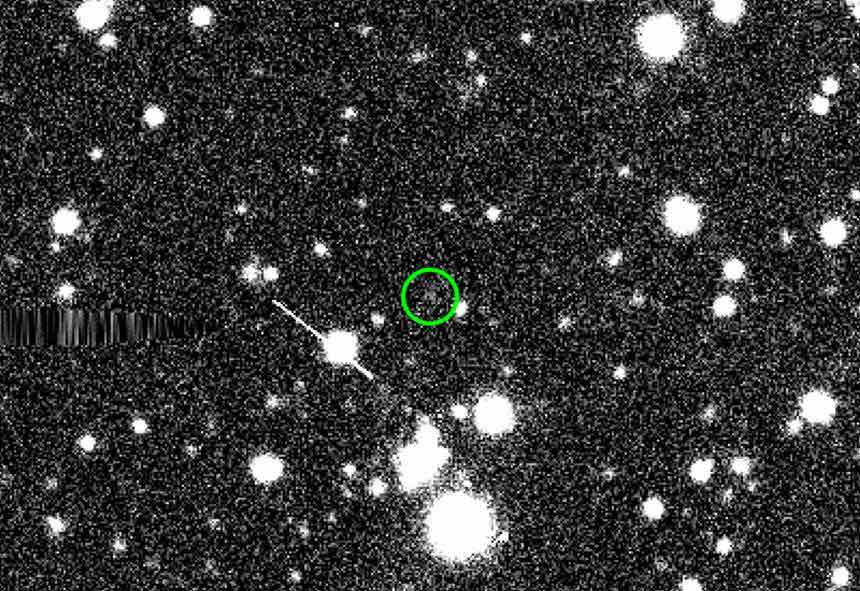

이번에 발견된 암모나이트도 세드노이드다. 암모나이트는 네 번째로 발견된 세드노이드다. 천문학자들은 태양계 가장자리를 떠도는 원시 천체들을 찾기 위해 대대적인 사냥을 이어오고 있다. 스바루 망원경을 활용한 ‘태양계 외곽 형성: 얼음 유산(Formation of the Outer Solar System: an Icy Legacy)’이라는 이름의 관측 프로젝트다. 줄여서 화석을 뜻하는 ‘포실(FOSSIL)’이라고 부른다. 태양계가 처음 형성되던 순간의 물질과 추억을 고스란히 품은 우주의 화석을 찾겠다는 뜻이다. 그래서 이번에 발견된 천체에게 대표적인 화석의 이름, 암모나이트라는 별명이 붙었다. 공식 명칭은 2023 KQ14다.

암모나이트는 2023년 3월과 5월, 그리고 8월에 걸쳐 스바루 망원경에 포착됐다. 하지만 이것만으로는 천체의 정확한 궤도를 알기 어려웠다. 천문학자들은 2024년 7월 캐나다-프랑스-하와이 망원경을 활용해 추가 관측을 이어갔다. 과거의 관측 기록도 샅샅이 뒤졌다. 무려 19년간의 데이터를 뒤진 끝에 오래전 우연히 포착된 암모나이트의 모습을 발견했다. 19년에 걸친 관측 데이터를 분석해 암모나이트의 궤도를 유추했다. 암모나이트는 태양으로부터 평균 250AU를 넘고, 태양에 가장 가까이 접근하는 근일점 거리도 66AU에 달한다. 태양에 가장 가까이 다가가봤자 태양-지구 거리의 66배나 떨어져 있다.

이처럼 해왕성 너머, 멀리서 태양 곁을 맴도는 천체들은 사실상 태양계 안쪽 천체들의 중력 영향을 거의 받지 않는다. 그래서 태양계가 만들어진 이래로 45억 년 내내 큰 변화 없이 계속 안정된 궤도를 유지했을 거라 추정한다. 대체 어떻게 이런 먼 곳에서까지 크게 찌그러진 궤도를 그릴까? 세드노이드들의 독특한 궤도는 완전하게 설명하지 못한다. 겨우 네 번째 세드노이드인 만큼 아직 사례도 부족하다.

다만 몇 가지 가설이 있다. 오래전 태양계 안쪽으로 떠돌이 행성이나 태양 정도의 무거운 별이 스쳐지나간 적이 있다면, 태양계 외곽 천체들의 궤도가 지금의 세드노이드처럼 변했을 수 있다. 또는 태양도 원래는 다른 별들과 함께 바글바글 성단에 모여 살던 시절이 있었는데, 성단 바깥으로 쫓겨나는 과정에서 주변 다른 별의 중력에 영향을 받으면서 태양계 가장자리 천체들의 궤도가 극단적으로 변했을 가능성도 있다. 과거 태양 주변에 작은 천체들을 거느린 더 가벼운 별이 있었는데, 태양이 조금 더 강한 중력으로 그 별 곁의 천체를 빼앗아온 결과가 지금의 세드노이드일 가능성도 있다.

그리고 가장 많은 사람들이 관심을 갖는 가설. 아홉 번째 행성, 미지의 행성이 하나 더 있어서 그 중력의 영향으로 세드노이드가 만들어졌을 수도 있다.

특히 아홉 번째 행성이 하나 더 있을지 모른다는 가설은 태양계 외곽에서 해왕성 궤도 안팎을 넘나들며 크게 찌그러진 궤도를 도는 TNO들의 궤도에서 비롯되었다.

최근까지 발견된 TNO들의 궤도 대부분은 유독 한쪽으로 크게 치우쳤다. 이건 굉장히 부자연스럽다. 당연히 태양 주변을 맴도는 천체들의 궤도는 사방에 무작위로 존재해야 한다. 그런데 이처럼 한쪽에 치우쳤다는 건, 이들의 궤도를 쏠리게 한 어떤 역학적인 메커니즘이 작동했다고 볼 수 있다. 이를 근거로 일부 천문학자들은 TNO의 궤도가 쏠리지 않은 반대편에 또 다른 거대한 가스 행성이 숨어 있을 거라 추정했다.

처음 이 가설이 등장했을 땐 아홉 번째 행성의 존재를 지지하는 유력한 증거로 거론됐다. 하지만 그 사이 태양계 가장자리 소천체들이 연이어 더 많이 발견되면서 아홉 번째 행성의 존재 가능성이 흔들리고 있다.

대표적으로 최근에 발견된 또 다른 극단적인 궤도를 그리는 TNO, 2017 OF201은 이 아홉 번째 행성 가설을 정면으로 부정한다. 2017 OF201는 기존의 다른 TNO들이 쏠린 방향의 정반대로 치우친 궤도를 그리기 때문이다. 오히려 아홉 번째 행성이 있다면 그 중력의 영향으로 2017 OF201이 지금의 궤도를 오래 유지할 수 없다는 결론이 나온다.

이번에 발견된 암모나이트도 비슷하다. 천문학자들은 암모나이트를 포함, 그간 발견된 총 네 세드노이드들의 궤도를 반영해 시뮬레이션했다. 그 결과 대부분의 경우 모든 세드노이드는 태양계가 처음 만들어진 이래로 45억 년 내내 계속 안정된 궤도를 유지한다. 특히 암모나이트는 더욱 특별한데, 그동안 그 어떤 천체도 발견되지 않은 위치에서 발견됐기 때문이다.

태양 주변을 맴도는 크고 작은 소천체들은 모두 다양한 크기의 궤도를 그리지만, 유독 특정한 궤도 크기 범위에서 천체들이 잘 나타나지 않는다. 이 구간을 태양계의 장반경 간극 또는 q-갭이라고 하는데, 암모나이트가 딱 이 빈 틈에서 발견됐다. 암모나이트는 다른 세드노이드들과도 확연히 다른 궤도를 그린다.

천문학자들은 시뮬레이션을 통해 태양계가 형성되고 3억 년 정도 지났을 때(지금으로부터 42억 년 전쯤), 딱 한 번 네 개의 세드노이드들이 서로 주변을 스쳐지나가면서 궤도가 한 번 크게 변했을 가능성을 확인했다. 이로 인해 지금처럼 세드노이드들의 궤도가 확연하게 달라진 것으로 추정한다. 더 나아가, 많은 팬을 거느린 아홉 번째 행성의 존재 가능성도 따져봤다. 그런데 아홉 번째 행성이 기존에 기대하던 수준의 궤도를 그린다고 가정하면, 암모나이트의 궤도를 오래 유지할 수 없다. 아홉 번째 행성이 정말 어딘가 숨어 있다면, 그 궤도는 원래 추정했던 것보다 훨씬 더 커야만 한다. 그래야 세드노이드들에게 큰 영향을 끼치지 않을 수 있다.

이처럼 태양계 가장자리에서 새로운 천체가 발견될 때마다 아홉 번째 행성의 존재 가능성을 지지하기보다는 오히려 제약을 가한다. 아홉 번째 행성의 존재 자체를 의심하게 만들거나, 설령 있더라도 더 먼 궤도를 그려야 한다는 결과를 제시하며 아홉 번째 행성을 더 찾기 까다로운 어둠 속으로 밀어넣는다. 이것은 아홉 번째 행성과 그걸 찾고 싶어하는 천문학자들의 운명을 더 극적으로 갈라놓는다. 아홉 번째 행성이 처음부터 존재하지 않았다는 사실을 받아들이고 일찍이 포기하는 운명을 따라갈 수도 있다. 또는 정반대로 더 찾기 어렵고 까다로운 먼 어둠 속에 숨어 있을 거라 위로하며 하염없이 그 존재를 찾기 위해 더 매달리는 운명을 따라갈 수도 있다.

아홉 번째 행성을 둘러싼 논란은 결국 그 존재가 실제로 확인되지 않는 한 영원히 끝나지 않을 것이라 생각한다. 아무리 찾아도 발견되지 않더라도, 그것을 아홉 번째 행성이 없기 때문이라고는 차마 받아들이지 못할 테니까. 그 존재가 드러날 때까지 끝없는 관측을 이어갈 수밖에 없을 것이다. 결국 우리의 운명은 정해져 있다. 결국 찾아내거나, 끝없이 찾아가거나.

참고

https://www.nature.com/articles/s41550-025-02595-7#Abs1

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 세종대학교 자유전공학부 조교수로 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 함께 하고 있다. ‘날마다 우주 한 조각’, ‘별이 빛나는 우주의 과학자들’, ‘갈 수 없지만 알 수 있는’, ‘우주를 보면 떠오르는 이상한 질문들’ 등의 책을 썼으며, ‘진짜 우주를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서’, ‘나는 어쩌다 명왕성을 죽였나’, ‘퀀텀 라이프’, ‘코스미그래픽’ 등을 번역했다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 화성의 생명 흔적 확인, 우리에겐 '인내'가 필요하다

·

[사이언스] 중간 질량 블랙홀을 찾기 어려운 이유

·

[사이언스] 아직 우리 우주엔 '유령'이 필요하다

·

[사이언스] 얇은 원반, 두꺼운 원반, 놀라운 은하

·

[사이언스] 초신성 폭발 앞둔 베텔게우스 옆에 '뭔가' 있다!