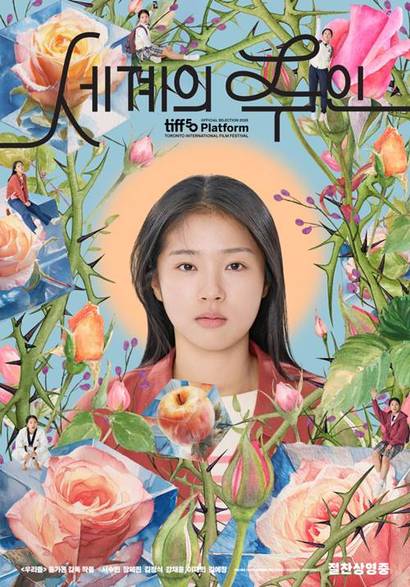

[비즈한국] 한국 영화가 어렵다고 하지만 희망은 있다. 창작자의 위기가 아니라 투자·제작·상영의 위기이기 때문이다. 한국 영화의 위기는 블록버스터와 멀티플렉스 중심의 한국 영화 산업의 구조에 있다. 최근 독립 영화계의 성과를 보자면 더욱 그렇다. 이런 맥락에서 주목할 작품이 영화 ‘세계의 주인’이다.

윤가은 감독의 ‘세계의 주인’이 11월 25일 기준 누적 관객 13만 명을 기록했다. 김혜영 감독의 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아’의 관객 11만 명 동원 기록을 깨고 2025년 독립영화 최고 흥행 기록을 세웠다. 해외 영화제에서도 호평이 쏟아졌고, 중국에 공식 수출까지 되어 한한령을 뚫었다는 말까지 나온다. 영화인들의 지지와 성원 역시 릴레이 상영회처럼 이어져 눈길을 끌었다. 독립영화라는 규정을 떠나 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아’와 ‘세계의 주인’이 갖는 의미는 크다. 젊은 여성 감독들의 시대적 역할을 생각하게 해주는데, 그것이 당분간 한국 콘텐츠의 미래 좌표가 될 수 있다.

※주의: 이 글은 영화 ‘세계의 주인’의 스포일러를 포함하고 있습니다!

영화 ‘세계의 주인’은 근래 독립영화에서 보기 드문 전복적인 하이 콘셉팅 영화다. 하이 콘셉팅 영화는 영화의 개요만 짧게 들어도 보고 싶은 느낌이 드는 영화를 말한다. 전복적인 영화는 말이 쉽지만 창작 주체에 따라 관점이 달라질 수 있다. 사실 이 영화는 남성 창작자들이 언급하기 까다로운 주제의식을 갖고 있다. 남성이 가진 세계관이나 주제의식의 한계라기보다는 젠더와 관련한 현실적이고 사회적인 제한성 때문이라고 볼 수 있다.

만약 강간 범죄 피해자인 여성에게 ‘그깟 수컷에게 당한 것이 무슨 대수라고 우울증에 빠져 있으며 심지어 극단적인 선택을 하는 것인가’ 말하는 사람이 있다고 치자. 정절을 못 지켰다고 목숨을 끊는 조선시대의 행태는 현대의 관점에서는 설득력이 없다. 그렇더라도 스스로 극복하고 행복해지는 것은 당사자가 결정해야 한다. 무엇보다 같은 말이라 해도 그 말을 여성이 하는가, 남성이 하는지에 따라서 사회적 반응이 전혀 달라지는 분위기가 있다.

윤가은 감독의 ‘세계의 주인’은 이런 점에 착안해 남다른 작품 반열에 올라섰다. 성범죄자가 학교 주변에 거주할 때 10대 여고생들이 느낄 집단적 심리가 어떨지는 짐작할 수가 있다. 다른 지역으로 그 범죄자의 거주지를 옮기도록 단체 행동을 할 만하다. 주인공이 그 투표에 참여하지 않는다면 당장 주변에서 주인공을 설득하기 위해 나설 것이다. 아마도 성인지 감수성이 없거나 인식이 부족하다고 생각할 가능성이 크다. 사회 의식적인 관점 혹은 사회적인 운동 관점에서 접근할 수 있다. 하지만 그런 주변 사람들은 모두 성범죄의 피해자가 아닐 수 있다. 바로 거기에 반전이 있다. 주인공이 바로 성범죄 피해자였던 것이다.

그동안 성범죄를 다룬 영화들을 보면, 피해자 캐릭터와 서사가 천편일률적인 프레임에 갇혀 있었다. 피해자의 관점을 취하거나 대변하는 것도 그렇지만 하나같이 극심한 고통과 트라우마를 강조한다. 결말은 우울하거나 비극에 충실하다. 이러한 작품은 보는 사람도 힘들기 때문에 지속성을 갖기 힘들다. 영화를 통해 피해자의 실상을 보여주고 관객의 인식이 바뀌길 바랐다면 그 목적을 달성하기 어렵다. 더구나 현실에서 피해자들의 대응도 한계가 있을 수밖에 없다. 처절한 고통과 불행을 겪어야 하고 행복을 찾으면 안 될 것 같다. 이를 통해 범죄자에게 반성과 고통을 주려 하지만 사실 그들은 그런 데엔 관심조차 없다. 자신의 행위를 합리화 내지 정당화할 뿐이다.

이런 맥락에서 ‘세계의 주인’은 성인지 감수성에 진일보한 척하거나 흔히 착각하는 피해자다움을 일깨워준다. 피해자의 회복 불능 프레임에 전복을 시도하기 때문이다. 정절을 훼손당했다는 이유로 목숨을 버리거나 이를 추켜세우는 조선시대와 비교할 수준은 아니겠지만, 여전히 피해자의 고통이 당연한 것이라 생각하는 의식에 경종을 울린다. 고통과 상처가 없다면 심각하지 않은 것으로 생각하고, 피해자가 일상생활을 그대로 이어나가면 가짜라고 의심하는 일도 있다.

재판정에서조차 피해자는 극심한 고통에 시달리고 일상이 피폐해졌음을 증명해야 하는 일이 곧잘 벌어진다. 피해자의 상황과 범죄 행위 자체의 처벌은 다른 것인데도 말이다. 설사 피해자가 고통과 상처를 씻고 활기차게 살고 있더라도 가해자의 범죄는 가벼워지지 않는다. 육체가 유린당했다고 해서 정신까지 파탄당할 이유가 없는 피해자가 파탄하지 않았다고 성범죄의 무거움이 사라질 수는 없다.

범죄 행위로 인해 일상이 파괴되지 않고 회복될 수 있어야 하고, 그렇게 해야 한다. 사회는 개인이 일상을 회복하도록 도와야 하고, 사법시스템은 가해자를 엄하게 징벌해야 한다. 일각에서는 피해자다움을 매개로 당사자의 심정을 올곧이 반영하지 않으며 오히려 그것을 빌미로 다른 이익을 추구하는 경향도 있다. 또 다른 성 정치학이라고 할 수 있다. 중요한 것은 앞으로 살아갈 날들이다. 청소년들에게는 그것이 더 중요하다. 계속 성장하고 꿈을 향해 가는 것이 자신은 물론 공동체와 사회, 국가를 위해서도 바람직하다.

현실 이면을 신선하게 파고드는 새로운 영화들이 한국 영화의 희망이다. 특히 윤가은 감독의 시도는 여성이기 때문에 가능한 작업이라고 할 수 있다. 여성서사와 문제의식이 어느 때보다 큰 역할을 할 시기가 되었다. 2019년 김보라 감독의 ‘벌새’는 가족을 보는 종합적이고 변증법적인 시선으로 45개 상을 받으면서 해외에서도 크게 주목받았다. 김보라, 김혜영, 윤가은 등 새로운 여성 감독들이 일반 대중영화에서 크게 활약을 할 수 있도록 한국 영화산업이 바뀌어야 한다. 절박함과 절실함으로 그들의 행보를 응원한다.

필자 김헌식은 20대부터 문화 속에 세상을 좀 더 낫게 만드는 길이 있다는 기대감으로 특히 대중문화 현상의 숲을 거닐거나 헤쳐왔다. 인공지능과 양자 컴퓨터가 활약하는 21세기에도 여전히 같은 믿음으로 한길을 가고 있다.

김헌식 대중문화평론가

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[K컬처 리포트] '응답하라 1988'은 K콘텐츠의 '오래된 미래'

·

[K컬처 리포트] 아이돌 노조에 대한 오해와 기대

·

[K컬처 리포트] 우울한 한국 영화판에서 코미디 영화만 웃는 까닭

·

[K컬처 리포트] '관람객 폭증' 국립중앙박물관을 유료화하라?

·

[K컬처 리포트] W코리아 '호화 파티' 논란이 남긴 것

![[단독] '강남 핵심입지 확보' 종근당, 삼성동 봉은사역 인접 토지 500억에 매입](/images/common/list01_guide02.png)