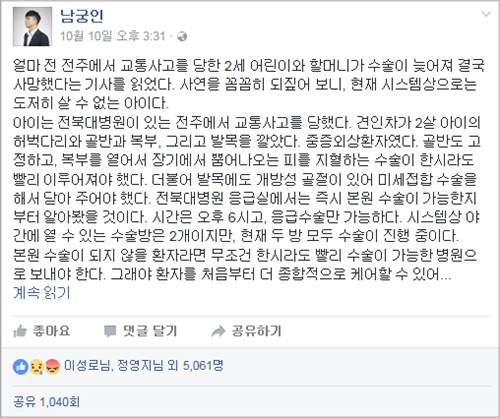

촌각을 다투는 응급실에서 그는 죽음과 삶, 그리고 글을 생각한다. SNS엔 달달한 연애 에세이부터 의료계의 현실을 조목조목 따져 물은 칼럼까지 다양한 장르의 글이 공존한다. 주인공은 지난 2013년 흉부외과의 실태를 고발해 큰 관심을 모은 응급의학과 의사 남궁인 씨(33)다. 벌써 페이스북 팔로어 수가 1만 5800명이 넘었다.

지난 7월 발간한 저서 ‘만약은 없다’의 흥행은 또 한 번의 전환점이 됐다. 현재는 충청남도소방본부에서 공중보건의로 근무하며 방송 출연과 칼럼 기고, 그리고 후속편 작업을 하고 있다. 지난 10월 14일 해방촌의 한 카페에서 남궁인 씨를 만났다.

―워낙 독서와 글쓰기를 좋아한다고 들었다. ‘문학청년’ 의대생은 쉽게 연상되지 않는다.

“솔직히 의대생 생활이 별로 안 힘들었다. 나는 대학생활에서 가장 중요하지 않은 것이 성적이라고 생각했다. 그래서 문제가 안 될 정도로만 공부했다. 사실 의대 성적은 전공을 정할 때 빼고는 전혀 필요도 없다. 또 애들이 워낙 똑똑해 이길 수도 없다고 생각했다. 대신 ‘대학생으로서 할 수 있는 건 다 해보자’는 주의였다. 1년간 세계 일주에 인형 탈 알바. 꽃장수부터 심지어 레게머리까지 했다. 여전히 글을 쓰고 책 보는 일은 좋아했다. 한 손엔 시험 족보, 다른 한 손엔 시집을 들고 다니는 좀 특이한 애였다. 친구들은 허세라고 ‘된장남’을 넘어 ‘청국장남’이라고 엄청 놀렸다.”

―어쩌다가 의대생들이 기피하는 응급의학과 의사가 되었나.

“송충이가 솔잎을 먹어야하듯 나도 응급실에서만 1년 인턴, 4년 레지던트로 수련을 받았기 때문에 결국 응급실의 환경, 인프라, 접근 방식이 가장 편했다. 물론 힘들 때도 많고 왜 피하는지도 명백하지만 그래도 나는 이게 편하다. 감기 환자 고치자고 의사가 된 건 아니라는 생각도 들고. 앞으로도 쭉 응급실에 있을 거 같다.”

―그래도 힘든 점이 있을 거 같다.

“잠은 정말 못 잔다. 입사를 해서 처음 들어간 과가 신경외과였는데 그곳에서 딱 3일 근무하니까 불면증이고 뭐고 베개만 대면 바로 잠들었다. 안 재우니까 도리가 있나. 일반 직장에서 여러 일이 겹치는 정말 정신없는 상태가 24시간 지속된다고 보면 된다. 봐야 되는 환자가 보통 20~30명씩 계속 있다. 퇴근하고 집에 가면 이미 30시간쯤 못 잔 상태인데 책에 표현한 대로 정말 ‘죽음과도 같은 잠’, ‘하루키 식 잠’을 자게 된다. ‘더 이상 잠들지 않으면 미쳐버릴 거 같다는 생각으로’라는 표현도 워낙 많이 겪은 일이다.”

―무슨 계기로 평범한 응급의학과 의사가 SNS에서 주목받게 되었나.

“그전까지는 조금 특이했지만 시를 쓰고자 하는 평범한 의사였고, 지인들만 보는 그런 글을 썼다. 물론 지인들은 ‘오그라든다’, ‘허세다’라고 했지만. 그러다 2013년 5월경 현장에서 죽은 환자를 묘사한 후 흉부외과의 현실을 비판하는 글을 쓰자 많은 사람이 글을 공유하면서 관심을 보였다. 공유 버튼이 있는 줄도 그때 처음 알았다. 글은 계속 써왔지만 ‘내 글이 사람들에게 통하는 부분이 있구나’라는 건 처음 느꼈다. 그래서 다른 글들도 이것저것 썼다. 그렇게 글을 쓰다 보니 다양한 주제의 글을 쓰게 되고 자연스럽게 언론에 노출되어 출판까지 하게 되었다.”

―최근에는 운문은 잘 안 쓰는 것 같다.

“회로가 잘 안돈다. 쓰고는 있는데 다른 사람들에게 보여주지는 않았다. 주변 사람들도 ‘운문을 쓰는 사람이 따로 있고 산문을 쓰는 사람이 따로 있는데 너는 산문을 쓰는 사람 같다’고 말한다.”

―갑작스럽게 주목을 받으니 어떤가.

“글 쓰는 사람들은 내 글을 많은 사람들이 읽어준다는 것 자체가 가장 좋다. 나 역시 마찬가지다. 개인 계정에 할 말을 했음에도 불구하고 많은 사람들이 봐준다는 것이 행복하다. 그렇지만 영향력을 행사한다는 건 좋으면서도 일반인으로서는 그리 좋은 것 같지는 않다. 나는 의사 면허가 있는 일반인일 뿐이니까.”

―사람들이 왜 본인의 글을 좋아하는 것 같나.

“작가들은 직업이 작가니까 쓴 글을 보면 대부분 주인공으로 작가가 나온다. 그런데 나는 의사이기 때문에 아무런 위화감 없이 의사가 나오는 글을 쓸 수 있다. 또 완벽하게 의사적 발상을 가진 의사가 현장에서의 처치를 실감나게 묘사할 수도 있다. 일반 작가들보다 잘 쓴 글은 아니어도 현장에 있는 사람이 글을 쓰니까 그게 이전에 없던 글이라고 생각하고 흥미롭게 봐주시는 것 같다.”

―비판을 하는 글은 반발을 불러일으키기 마련이다.

“정부를 비판한 글이 반발을 사는 경우는 거의 없다. 하지만 의료업계 현실에 대한 지적은 다르다. 흉부외과의 현실을 쓴 글은 전국에 퍼지고 학회지에도 실리다 보니 그 당사자들도 내가 쓴 글을 알게 되었다. 결국 응급의학과와 흉부외과 컨퍼런스가 열렸다. 컨퍼런스의 발제를 준비하면서 잘못된 케이스들을 최대한 모았고 의학적 증거들을 가지고 열띤 토론을 했다. 결국은 이런 부분은 고쳐야 하니 앞으로 이렇게 하지는 식으로 컨퍼런스를 마쳤다. 이게 의사집단의 해결방식이다.”

―주변 반응은 어떤가.

“주변 사람들은 ‘그냥 너는 그렇게 사는 사람’ 정도로만 생각하는 것 같다. 그다지 부러워하지는 않는다. 대신 최근에 정치적인 내용들을 올리다 보니 어머니께서는 제발 그런 것 좀 올리지 말라고 하신다.”

―올해 7월에 발표한 저서 ‘만약은 없다’의 반응이 뜨겁다. ‘만약은 없다’는 무슨 뜻인가.

“책에 실리진 않았지만 ‘만약은 없다’라는 제목의 단편 에세이가 있었다. 예전에 한 환자가 중간에 퇴원을 반복하는 등 개인적인 사정으로 완벽히 치료를 받지 못하고 결국 사망했다. 그렇게 되니 ‘그때 그 할머니가 안 간다고 하지 않았으면 살지 않았을까’, ‘그래도 환자가 버텨 주었으면 살지 않았을까’ 등 별 생각이 다 들었다. 그러나 어떠한 방법으로도 죽음은 다시 되돌릴 수 없었다. 결국 만약은 없어야 하는 내일인 거다.”

―벌써 여러 개의 상을 받았다. 작가로서의 목표가 있다면.

“별 상 아니다. 세 개의 상을 받았는데 참가 대상이 모두 의사인 대회다. 일반 문단에도 낼 생각은 있지만 경쟁이 훨씬 치열하기 때문에 실력을 많이 가다듬어야 할 거 같다. 나는 첫 책을 낸 지 백일 정도 된 완전 초보 작가다. 그럼에도 많은 사람이 글을 봐주고, 여러 매체에서 기고 요청이 온다. 지금 상황은 등단을 하고 어떤 상을 받는가보다는 어떻게 하면 좋은 글을 쓸 수 있는지에 대해 고민할 때다.”

―‘문학청년’ 남궁인이 추천하고 싶은 책이 있다면.

“니콜 크라우스의 ‘사랑의 역사’는 스토리와 전개, 엔딩까지 어느 하나 빠질 것 없는 그야말로 사랑의 역사다. 아베 코보의 ‘모래의 여자’는 1962년에도 일본문학은 대단했음을 보여주며 귀스타브 플로베르의 ‘마담 보바리’도 ‘소설사에서 가장 중요한 시점’이 등장하는 불후의 명작이라고 생각한다. 그 외에도 ‘롤리타’, ‘나는 이 세상에 없는 계절이다’, ‘사월의 미, 칠월의 솔’ 등을 추천하고 싶다.”

―언제까지 어떤 의사로 남고 싶나.

“언제까지나 의사로 일할 거다. 그리고 따뜻하게 사람을 대하고 작가로서의 자아를 발전시키는 의사가 되고 싶다.

김태현 기자 toyo@bizhankook.com

박혜리 기자

ssssch333@bizhankook.com[핫클릭]

· [응급실에서]

이런 나라에서 환자가 죽지 않으면 이상한 일이다

·

교통사고 당한 2살 아이가 살 수 없는 의료시스템

· [SNStar]

‘체인지그라운드’ 이웅구 인터뷰

![[시승기] '르노코리아 반전 카드' 필랑트, 7000대 예약 넘어 흥행 이어갈까](/images/common/list01_guide02.png)

![[AI 비즈부동산] 26년 3월 1주차 서울 부동산 실거래 동향](/images/common/list01_guide.png)