[비즈한국] 제임스 웹 우주 망원경의 데이터를 활용해 역사상 가장 거대한 우주 지도의 한 조각이 완성되었다. 그리고 누구나 지도 구석구석을 살펴볼 수 있다. 얼핏 봐서는 별 볼 일 없는 시시한 사진처럼 보일지 모른다. 하지만 직접 사진을 들여다본다면 생각이 달라질 것이다.

2022년 7월, 제임스 웹 관측으로 첫 공개된 딥필드 이미지를 기억하는가? 그 사진이 담고 있는 하늘의 영역은 정말 작았다. 쭉 뻗은 팔 끝에 쥐고 있는 작은 모래 알갱이 하나로 겨우 가릴 정도로 비좁은 면적의 하늘을 겨냥했다. 이처럼 제임스 웹은 시야가 매우 좁다. 모래 알갱이만 한 작은 시야로 우주 전체의 지도를 다 채우려면 어마어마한 세월이 필요할 것이다.

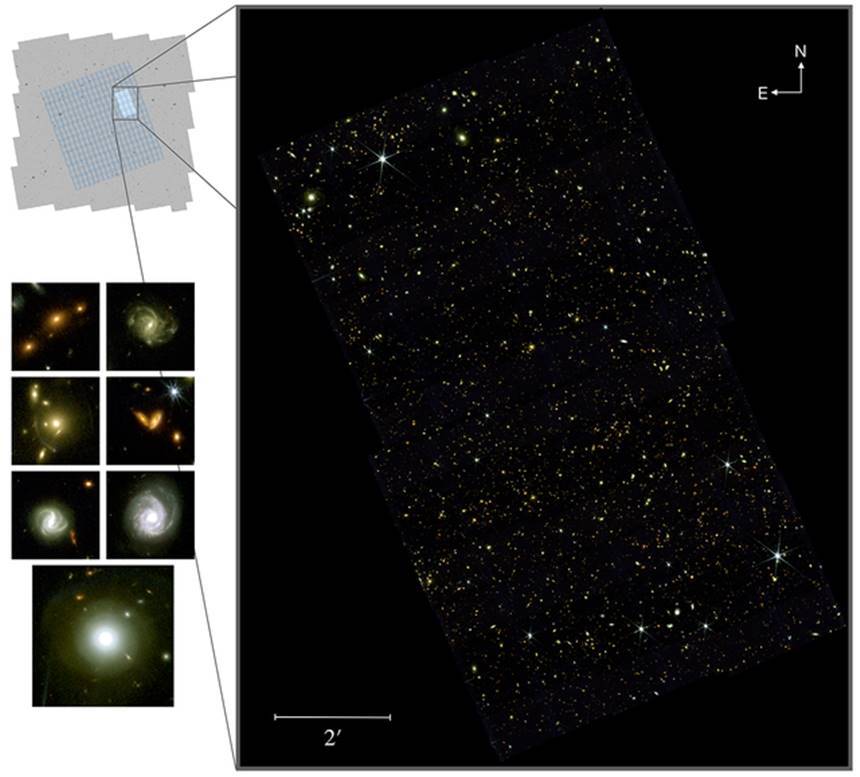

그런데 이번에 완성된 우주 지도의 한 조각은 무려 하늘에 떠 있는 보름달 하나를 가득 채우고 남을 정도의 면적을 아우른다. 제임스 웹이 한 번에 담는 시야가 얼마나 좁은지를 생각해본다면 이 지도 한 조각에 얼마나 많은 관측 데이터가 동원되었는지를 느낄 수 있다. 이번에 공개된 사진 안에만 은하가 80만 개 넘게 담겼다. 누구나 직접 고해상도로 사진 곳곳을 들여다보면서 구경할 수 있으니, 직접 확인해보시길 바란다.

딥필드 이미지를 찍을 때 그냥 아무 방향이나 찍으면 되는 것 같지만 사실 그렇지 않다. 아무것도 없는 것처럼 보이는 휑한 검은 조각 하늘을 겨냥하더라도 매우 섬세한 목표 설정이 필요하다. 우리 주변의 하늘에는 130억 년 전 희미한 우주의 빛을 가리는 온갖 방해물들이 우리 시야를 가로막기 때문이다.

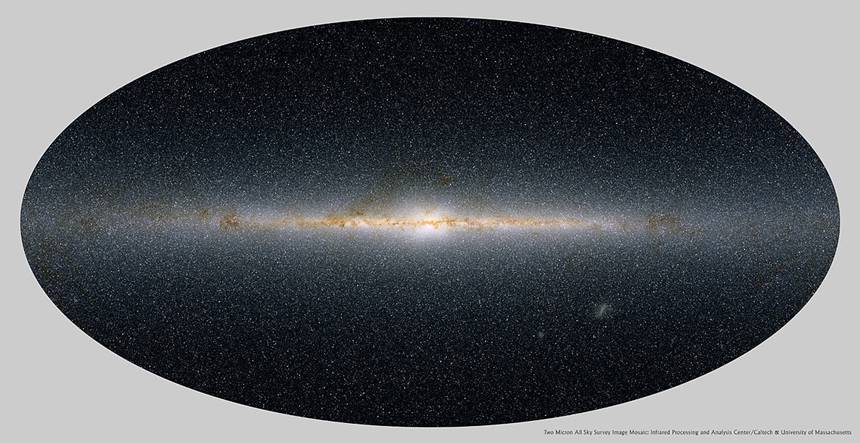

우선 우리가 살고 있는 우리 은하 원반이 제일 짜증나는 방해물이다. 우리는 지름 10만 광년에 달하는 거대한 은하 원반 외곽에 살고 있다. 그 안에서 은하 원반을 옆에서 바라본 단면을 보는 것이 은하수다. 이 은하수는 넓게는 우리 머리 위 밤하늘 전체 시야의 약 20~30%를 가린다. 은하수에 가려지는 영역을 아예 ‘회피 지역’이라는 멸칭으로 부를 정도. 선명한 딥필드를 찍기 위해서는 우선 은하수에 가려지지 않는 하늘을 겨냥해야 한다.

제임스 웹으로 딥필드를 찍을 때는 신경 써야 할 게 하나 더 있다. 제임스 웹은 적외선 영역에서 우주를 관측한다. 그런데 우주 공간에는 사방에 수소를 머금은 가스 먼지 구름이 떠돈다. 주변 별과 은하들의 빛으로 미지근하게 달궈진 이 구름들은 선명한 적외선 빛을 내뿜는다. 가스 구름이 거대하게 펼쳐진 채 그 너머의 배경 우주를 가리고 있다면, 뒤에 숨어 있는 더 먼 우주에서 날아오는 희미한 적외선은 파묻힌다. 따라서 제임스 웹이 딥필드로 겨냥할 수 있는 곳은 가스 구름으로도 가려지지 않은 방향이어야 한다.

실제로 앞서 허블 우주 망원경이 역사적인 딥필드를 촬영할 때도 이런 다양한 조건을 모두 까다롭게 고려해서 조준 방향을 정했다. 그 결과 국자 모양의 북두칠성 인근의 작은 하늘을 겨냥했고, 바늘구멍만큼 작은 조각 하늘에서 은하를 수천 개 발견했다.

하지만 허블도 한계가 있다. 허블은 주로 가시광선 영역을 관측한다. 우주인들이 직접 올라가서 새로운 장비를 갈아 끼우는 업데이트를 한 덕분에 적외선과 자외선 일부도 관측한다. 하지만 이 정도로는 빅뱅 직후 태초의 별과 은하가 우주 역사상 처음으로 빛을 토해내기 시작했던 재이온화 시기의 모습을 바라볼 수 없다. 지난 138억 년 동안 우주가 균일하게 팽창하면서 먼 우주에서 날아오는 빛의 파장은 더 극적으로 늘어져 오기 때문이다. 빅뱅 직후 얼마 되지 않는 먼 과거의 빛을 보기 위해서는 더 긴 중적외선에 달하는 빛을 봐야 한다. 제임스 웹이 그 일을 하고 있다.

이번에 공개된 우주의 지도는 제임스 웹 우주 망원경의 첫 1년 동안 이루어진 Cycle 1 데이터를 활용해 만들었다. 태초의 눈부신 별과 은하들이 한동안 우주를 통째로 이온화시킨 것으로 추정하는 재이온화 시기를 직접 보는 것이 제임스 웹의 주요한 목표 중 하나다. 이 시기는 빅뱅 이후 우주의 나이가 겨우 3억~5억 년밖에 지나지 않았던 시점이다. 지금으로부터 135억 년 전, 사실상 우주가 현재 나이의 겨우 1~2%밖에 살지 않았을 때의 모습을 보겠다는 것이다.

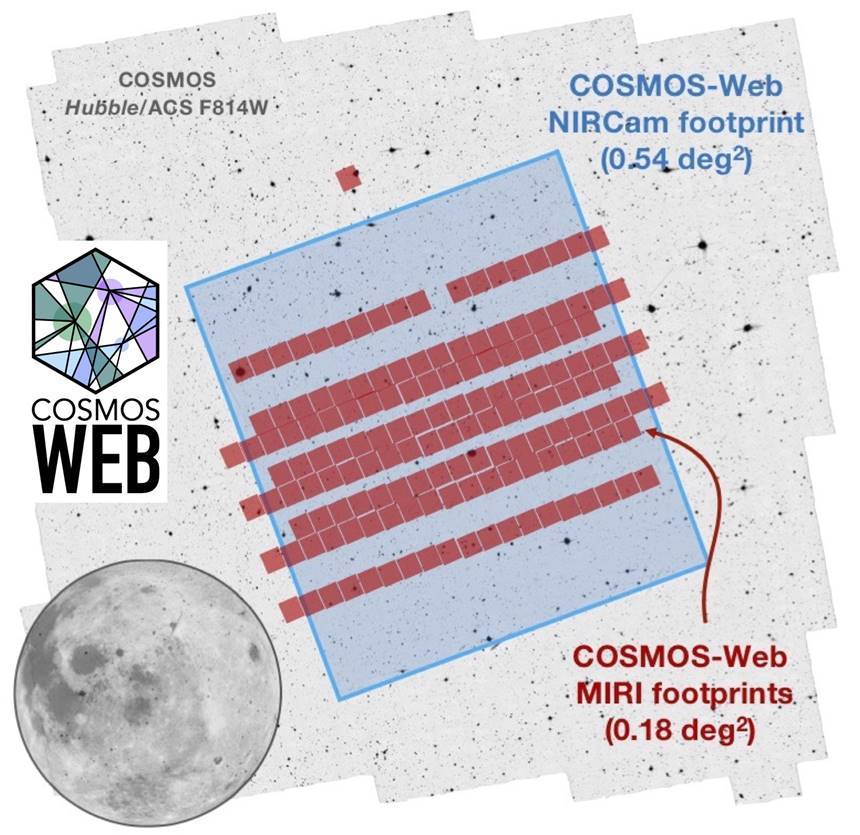

이를 위해 천문학자들은 Cosmic Evolution Survey, 줄여서 COSMOS라고 부르는 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트에서 제임스 웹은 별다른 은하도, 가스 구름도 딱히 없는 휑하고 심심한 검은 우주를 겨냥한다. 그렇다보니 훨씬 볼거리가 많은 북반구 하늘에 비해 조금 밋밋한 남반구 하늘에서 볼 수 있는 아주 작은 별자리, 육분의자리 방향을 향한다. (아쉽게도 우리나라에서는 COSMOS 필드 영역을 볼 수 없다.)

지난 1년간 제임스 웹은 틈틈이 육분의자리 인근 작은 하늘에서 날아오는 태초의 빛을 모았다. 그렇게 빛을 모은 전체 노출 시간을 합하면 255시간에 달한다. 제임스 웹의 NIRCam을 활용해서 각기 다른 적외선 파장 (F115W, F150W, F277W, F444W)의 빛으로 컬러 이미지를 만들었다. 제임스 웹이 한 번에 바라볼 수 있는 화각은 정말 작다. 보름달보다도 훨씬 작은 겨우 0.18deg²(평방도)의 영역을 본다. 모래 알갱이만큼 작은 하늘이다. 이 작은 하늘을 정말 한 땀 한 땀 모아서 총 0.54deg²에 달하는 훨씬 큰 하늘 영역의 지도를 채웠다. 모래 알갱이만 한 작은 조각을 모아서 보름달만큼 커다란 영역의 지도를 그렸다.

이것은 역사상 인류가 만든 가장 깊은 동시에 가장 거대한 우주의 지도 한 조각이다. 이 사진 한 장 안에만 다양한 거리에 떨어진 은하가 80만 개 넘게 확인된다. 그 중에는 130억 년 이상 더 먼 과거의 빛을 간직한 은하의 빛도 희미하게 섞여 있다. 이건 기존의 허블 딥필드와 비교했을 때 어마어마한 결과다. 기존의 허블 딥필드에서 가장 큰 사진 조각도 그 안에 담긴 은하의 개수는 최대 1만 개 남짓이다. 그런데 제임스 웹은 이 작은 조각 하늘 안에서 80만 개가 넘는 은하의 빛을 포착했다.

애초에 우리 은하의 별과 가스 구름으로 시야가 거의 가려지지 않는 제일 휑한 방향을 골라서 겨냥했기 때문에 사진 속에는 눈부신 우리 은하 속 별은 거의 없다. 대신 잘 살펴보면 구석구석 미세하게 일그러지며 시공간의 왜곡을 보여주는 중력 렌즈 이미지도 볼 수 있다. 이 아름다운 모습을 누구나 쉽게 직접 들여다볼 수 있다. 아래 링크를 통해 독자 여러분도 직접 제임스 웹의 우주 지도 첫 번째 퍼즐 조각을 구석구석 탐험해보길 바란다. 사진을 끝없이 확대해도 계속해서 새롭게 등장하는 흐릿한 은하들의 향연을 만날 수 있다.

제임스 웹이 올라가면서 우리는 우주가 원래 생각했던 것보다 훨씬 이른 시점부터 지금의 아름다움을 갖춰왔다는 사실을 깨닫는다. 제임스 웹으로 바라본 초기 우주는 당초 우리가 예상한 수준에 비해 거의 10배나 더 많은 은하를 보여준다. 게다가 제대로 된 형태를 갖추지 못한 작은 왜소은하들이 아니라 대부분 이미 뚜렷한 막대 구조와 나선팔을 거느린 성숙한 모습을 보여준다. 심지어 초기 우주에서는 오늘날의 은하 중심에 살고 있는 초거대질량 블랙홀에 견줄 만큼 무거운 블랙홀도 발견된다. 우주의 나이가 고작 10억 년도 채 지나지 않은 시점에 마치 100억 살은 먹은 것처럼 보이는 지나치게 조숙한 우주가 드러난 것이다.

사실 보름달도 밤하늘에서 차지하는 영역이 아주 넓지는 않다. 쭉 뻗은 팔 끝에 치켜세운 손가락 하나로 가릴 수 있을 정도로 작게 보인다. 그리고 이제야 우리는 그 보름달 하나 겨우 덮을 수 있는 작은 퍼즐 조각을 하나 채웠다. 머리 위에 펼쳐진 드넓은 하늘을 생각해보자. 하늘 전체를 다 덮으려면 얼마나 많은 보름달이 있어야 할까. 간단히 계산해보면 대략 21만 개 넘는 보름달이 필요하다. 21만 개의 퍼즐 조각 중에서 겨우 하나를 이제야 완성했다.

작은 퍼즐 조각의 깊이는 138억 년의 시간을 담고 있다. 그리고 눈에 보이는 밝게 빛나는 은하들 사이사이에, 아쉽게도 우리가 눈으로는 볼 수 없는 암흑 물질과 암흑 에너지가 가득 담겨 있다. 17세기 이탈리아의 천문학자 갈릴레이는 역사상 처음 망원경으로 밤하늘을 올려다보며 별빛이 들려주는 이야기를 꼼꼼히 기록했다. 그는 자신의 발견을 ‘시데레우스 눈치우스’라는 이름의 책으로 출간했다. ‘별의 소식을 전하는 사람’이라는 아름다운 뜻이다. 그렇다. 바로 그것이 천문학이 하는 일이 아닐까.

우리는 이제 무려 138억 년의 기나긴 세월을 지나 날아온 별의 소식을 전해주고 있다. 그 긴 시간 동안 쌓이고 쌓인 밤하늘의 빛이 우리에게 들려주고 싶은 이야기가 얼마나 많겠는가. 밤하늘에서 떼어낸 작은 퍼즐 조각 안에 기나긴 우주의 이야기가 집약됐다.

참고

https://cosmos.astro.caltech.edu/page/cosmosweb

https://cosmos2025.iap.fr/fitsmap/?ra=150.1203188&dec=2.1880050&zoom=1

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023ApJ...954...31C/abstract

필자 지웅배는? 고양이와 우주를 사랑한다. 어린 시절 ‘은하철도 999’를 보고 우주의 아름다움을 알리겠다는 꿈을 갖게 되었다. 현재 연세대학교 은하진화연구센터 및 근우주론연구실에서 은하들의 상호작용을 통한 진화를 연구하며, 강연과 집필 등 다양한 과학 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. ‘썸 타는 천문대’, ‘하루 종일 우주 생각’, ‘별, 빛의 과학’ 등의 책을 썼다.

지웅배 과학칼럼니스트

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[사이언스] 두 은하가 꼭 닮았다 '우주 올빼미 은하'의 비밀

·

[사이언스] 외계행성의 생명 신호 발견은 거대한 '착각'?

·

[사이언스] 소행성 충돌, 지구 피했더니 달이 위험해

·

[사이언스] '밀코메다 은하'의 운명은 착각이었어?!

·

[사이언스] 태양계 아홉 번째 행성 '플래닛X'는 과연 존재할까

![[단독] '고의상폐 의혹' 대동전자, 직원 줄었는데 급여 4배 폭증 '수상한 정산'](/images/common/list01_guide02.png)