[비즈한국] 오롯이 작가를 지원하기 위한 기획으로 시작한 한국미술응원프로젝트가 10년을 이어왔다. 처음 마음을 그대로 지키며 230여 명의 작가를 응원했다. 국내 어느 언론이나 문화단체, 국가기관에서도 시도한 적이 없는 유일한 일이었다. 그 10년의 뚝심이 하나의 가치로 21세기 한국미술계에 새겨졌다고 자부한다. 그래서 ‘한국미술응원프로젝트 10년의 역사가 곧 한국현대미술 흐름을 관찰하는 하나의 시점’을 만들었다고 평가받는다. 이제 시즌11에서 한국미술의 또 하나의 길을 닦으려 한다.

언제부터인가 우리는 회화를 읽게 되었다. 그림을 읽어낸다는 것은 내용을 찾아내는 일이다. 내용의 대부분을 차지하는 것은 이야기다. 신화거나 성서 혹은 영웅담 아니면 왕의 업적같이 스토리가 분명한 것들이다.

이런 이야기를 실감나게 표현하기 위해 화가들은 여러 가지 장치를 만들어냈다. 고전 회화의 대부분은 화가들이 화면에다 구현한 이야기를 읽어내는 것으로 감상하게 된다.

현대 회화에서도 이야기를 찾으려는 감상 방법은 통용되고 있다. 특히 우리나라에서는 예술을 읽어내려는 경향이 우세하다. 그래서 ‘그림 읽기’가 회화를 가장 훌륭하게 이해하는 방식으로 인정받는다.

그러나 예술을 읽는 것은 감상의 한 면일 뿐 전부는 아니다. 문학을 제외한 다른 예술을 읽는 것으로 이해하려는 것은 잘못된 방식이다. 예술마다 고유의 발언 언어가 있기 때문이다. 이를테면 무용은 동작이 고유 언어다. 음악은 소리, 영화는 영상, 조각은 질료인 것처럼 회화는 색채와 선, 면 등이다.

회화의 고유 언어를 독립적으로 인정하기 시작한 것은 20세기 들어서부터다. 후기 인상주의자 폴 세잔이 시도한 새로운 방식의 회화가 시발점이 되었다.

이로써 회화는 ‘감상하는 그림에서 생각하는 그림’으로 바뀌게 되었다. 회화 표현의 주된 관심사가 ‘무엇을 그렸느냐에서 어떻게 그렸느냐’로 옮겨간 셈이다. 어떻게 그렸는지는 표현 방식의 문제로 관찰해야만 이해할 수 있다. 관찰을 통해 작품의 재료나 방법을 찾아내는 일에서 회화의 고유언어가 가치를 갖게 된 셈이다.

고유 언어가 가장 빛났던 때는 추상회화였다. 추상회화는 내용을 버리고 순수 회화 언어에다 방점을 찍은 경우다. 따라서 추상회화에서 어떤 이야기를 찾으려는 태도는 올바른 이해 방법이 아니다.

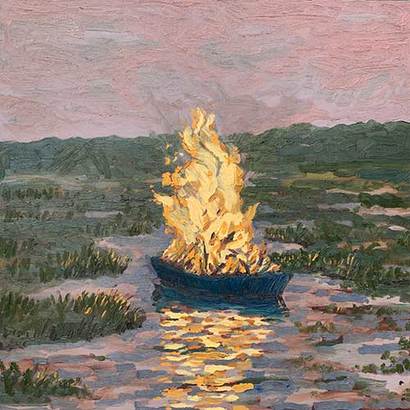

그러나 현대 회화에서는 이야기가 아닌 다른 내용을 회화 언어로 담아내고 있다. 김호준의 회화가 그런 경우다. 그의 그림에는 이야기가 없다. 분명한 내용은 없지만 추상 회화처럼 건조하지 않다. 감성의 질감이 묻어나면 화면이다. 형상도 보이고 다양한 색채로 다듬어진 풍경인데 서사적 구조를 찾을 수는 없다. 시적 구성으로 연출한 풍경이기 때문이다.

작가는 자신이 경험한 현실을 바탕으로 삶의 갈피에서 찾아낸 감정들을 회화 언어로 담아낸다. 그가 그리는 풍경은 주로 밤의 분위기다. 빛이 사라지고 색채도 없는 밤의 숲을 산책하듯 화면에 담는다. 이런 풍경에서 이야기를 찾는다는 것은 부질없다. 숲의 분위기에서 자신의 감정을 발견하는 일. 그게 김호준 회화의 본질이다.

회화 고유 언어에 대한 김호준의 믿음은 다음과 같은 작가의 고백에서 확인할 수 있다. “회화를 한다는 것은 붓의 감각을 통해 내 몸과 일체가 되어 나오는 즉자적인 표현입니다. 이를 통해 인간 본성, 냄새, 촉감을 담아내는 그림을 만들고 싶습니다.”

전준엽 화가·비즈한국 아트에디터

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[한국미술응원프로젝트 시즌11] 한아름-사소한 존재들의 파라다이스

·

[한국미술응원프로젝트 시즌11] 성주영-상처를 예술로, 도자 회화

·

[한국미술응원프로젝트 시즌11] 노이서-희망 가득 현대판 민화

·

[한국미술응원프로젝트 시즌11] 허찬-만화적 상상력을 회화로

·

[한국미술응원프로젝트 시즌11] 김호성-실재를 가상처럼, 가상을 실재처럼

![[부동산 인사이트] '무계획 다주택'의 종말…정책이 강할수록 전략은 단순하게](/images/common/list01_guide.png)