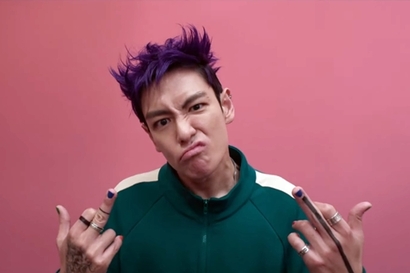

[비즈한국] 최승현(탑)이 미국 골드더비 남우조연상을 받았다. 당황스럽다. 적어도 한국인이라면 그럴 것이다. 무엇보다 남우조연상의 경쟁 상대가 배우 이병헌이었기 때문이다. 이병헌은 시즌 1에 이어서 시즌 2, 시즌 3에서 주도적인 역할을 했는데 최승현에게 밀린 셈이다. 연기력 논란으로 시끄러웠던 최승현이 어떻게 상을 받았을까. 최승현의 연기력 논란과 미국 골드더비 남우조연상 수상은 캐스팅과 캐릭터 연출의 향배를 다시 생각하게 한다.

사실 최승현의 ‘오징어게임’ 캐스팅 사실이 알려졌을 때부터 논란이 일었다. 연기와 관련없는 사회적 물의 때문이다. 최승현은 2017년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고 받은 뒤 빅뱅을 탈퇴했다. 황동혁 감독은 이렇게까지 논란이 될 줄 몰랐다면서도 최승현의 출연 분량을 줄이지 않았다. 그것이 끝이 아니었다. 이번엔 ‘발 연기’ 논란이 불거졌다. 일단 딕션이 좋지 않아 전달력이 떨어진다는 지적이 제기되었다. 지나치게 과장된 몸짓과 표정이 적절하지 않다는 의견도 나왔다. 시도 때도 없이 남발하는 랩이 시청을 방해한다는 사람들도 있었다. 대사가 임시완, 강하늘보다 더 많다는 점도 도마에 올랐다.

그러나 해외의 평가는 달랐다. 미국 ‘할리우드 리포트’는 시즌2의 여러 새 캐릭터들이 시즌 1보다 못하다고 혹평하면서 최승현의 타노스만큼은 호평했다. “변화무쌍하고 생동감 넘친다”라고. ‘엔터테인먼트 위클리’는 “스웨그(멋), 독특하게 개성 있는 에너지”라고 평했다. 영국 BBC는 “마약에 중독된 래퍼를 신들린 듯이 연기했다”고 했다. 국내와 해외 반응이 왜 이렇게 달랐을까?

아마도 국내에서는 그의 과거 행적과 물의로 인해 더 비난받았을 수 있다. 하나가 미우면 열 가지가 다 밉게 보이듯 과거 행적 때문에 모든 언행이 부정적으로 보이는 것이다. 이른바 ‘악마효과(Devil Effect)’다. 심정적으로는 이해가 가나, 객관적인 연기력이나 캐릭터 싱크로율을 분석하기에는 한계가 될 수 있었다.

드라마에서 최승현은 코인 투자에 실패해 마약에 의존하는 산만하고 기이한 언행을 보이는 래퍼 캐릭터였다. 주연 배우처럼 호감을 이끄는 것이 아니라 빌런으로 악행을 하며 다른 주연급 배우들을 돋보이게 하면 족했다. 분량이 비교된 강하늘과 임시완은 시즌 3에서 분량과 중요성이 더 커진다. 또 미국에는 대마초가 합법화된 주들이 있기 때문에 최승현의 과거가 우리처럼 중요하게 생각되지 않을 수 있다. 연기에 대한 문화적 차이는 이것만이 아닐 것이다.

2021년 영화 ‘미나리’에서 순자 역을 맡았던 윤여정은 영국 아카데미 시상식에서 한국 배우 최초로 여우조연상을 받고 미국배우조합상(SAG)에 이어 미국 아카데미상 조연상까지 받았다. 하지만 미나리가 한국 영화로 제작이 되어 국내 영화제에 머물렀다면 과연 스포트라이트를 받았을지 의문이다.

영화 ‘미나리’에서 윤여정이 열연한 순자는 드라마 ‘전원일기’의 이은심(김혜자) 같은 전통적인 한국 할머니와는 다르다. 윤여정은 항상 개성 있고 독특하며 주체적인 캐릭터로 평생 주연 같은 조연을 연기해왔다. 그 연장선상에서 순자는 자신의 삶도 중요시하는 일탈적인 듯하지만 가치관을 올곧이 유지하는 할머니다. 그러면서도 가족애가 충만해, 서양인들에게 따뜻하고 편안함을 주는 절묘한 캐릭터와 연기를 보여주었다.

이제 한국 영화와 드라마를 우리 기준으로만 판가름하기에는 자의든 타의든 세계에 모두 노출된다. 우리와 다른 해외 반응을 집단적으로 비판하기 전에 객관적인 시선으로 바라볼 필요가 있다. 실제 이병헌의 연기는 국내외를 막론하고 관객 반응이 그다지 좋지 않았다. 이제 중요한 것은 개성과 독특함이다. 물론 드라마 세계관과 스토리라인에 맞아야 하고 현대적인 캐릭터 설정에도 부합해야 한다.

‘오징어게임’으로 다시 돌아가보면 정말 아까운 캐릭터는 이병헌이 맡은 프런트맨, 황인호다. 악당 같지만 악당이 아닌, 인간적인 갈등과 번민을 하는 인물 설정을 잘 살리지 못했다. 이병헌이 수상을 못 한 것은 그의 탓만은 아니다. 감독이 그의 서사를 좀 더 밀고 갔으면 어땠을까 싶다. 그의 관점에서 스핀오프하면서, 광기를 품었지만 그것을 억누르고 자기 행보를 유지하는 모습을 보여주었으면 최승현을 넘어서지 않았을까. 그 가운데 성기훈이 부활했다면 드라마 완성도가 더욱 높아지지 않았을까. 아쉬움이 남는다.

필자 김헌식은 20대부터 문화 속에 세상을 좀 더 낫게 만드는 길이 있다는 기대감으로 특히 대중 문화 현상의 숲을 거닐거나 헤쳐왔다. 인공지능과 양자 컴퓨터가 활약하는 21세기에도 여전히 같은 믿음으로 한길을 가고 있다.

김헌식 대중문화평론가

writer@bizhankook.com[핫클릭]

·

[K컬처 리포트] 한한령 해제, 기대보다 냉정한 판단을

·

[K컬처 리포트] '케이팝 데몬 헌터스' OST가 케이팝이 아니라고?

·

[K컬처 리포트] 한국 영화의 미래, '좀비딸'이냐 '전독시'냐

·

[K컬처 리포트] 아이돌 좋아하는 20대가 일본 가수에 빠진 이유

·

[K컬처 리포트] '케이팝 데몬 헌터스' 인기가 '코리아니즘' 때문?

![[단독] 전세사기 사회주택 결국 경매로…](/images/common/list01_guide02.png)